元昱文*

摘要:我国法院在适用《纽约公约》项下正当程序条款时,除个别案例外,普遍能够区别诉讼与仲裁的不同,注意尊重当事人意思自治,将仲裁规则作为正当程序抗辩的主要审查标准。考察既往司法实践,总结正当程序条款应遵循的适用原则,即尊重当事人意思自治、适用放弃异议原则、考察仲裁各方过错、注意瑕疵影响程度。

关键词:《纽约公约》 正当程序条款 适当通知 陈述申辩

一、研究背景:正当程序条款基本特征

(一)商事仲裁重要基石

正当程序原则,可以上溯至1215年英国《自由大宪章》,其中第三十九条规定 1 :非经审判,自由民的人身和财产权利不应被随意剥夺。正当程序理念在其中初见端倪,可视为正当程序原则的雏形 2。在商事仲裁领域,实体公正同样需要程序公正来保障 3 ,正当程序原则是国际商事仲裁的基石之一,仲裁裁决是否基于正当程序作出,是仲裁司法审查中当事人提出的重要抗辩,是法院判断仲裁裁决能否获得承认与执行的重要依据。

广义的正当程序原则表现为:仲裁庭的组成必须适当,仲裁程序必须符合当事人之间的协议及强行性法律;当事人应当被给予选任仲裁员和参加庭审的适当通知;当事人应当获得陈述申辩的机会。狭义的正当程序原则被进一步提炼为两项核心内容:适当通知和陈述申辩,这两项核心内容被《纽约公约》第五条第1款b项 4 所规定,该条款被称为商事仲裁正当程序条款。

《纽约公约》第五条第1款b项规定,仲裁程序存在“未能收到适当通知”和“当事人未能陈述申辩”情形时,当事人可以据此主张不予执行仲裁裁决。具体而言,其一,当事人未被给予选任仲裁员的通知时,其将无法参与仲裁员选任过程,这与商事仲裁中一般情况下由当事人指定仲裁员的基本规则不符合,尤其当只有一方当事人参与选任仲裁员时,更有悖于公正理念;其二,当仲裁程序相关通知未送达时,以开庭通知为例,当事人将无从知晓开庭时间、地点等安排,导致其无法如期出席庭审,无法与对方当事人进行辩论,亦有悖于公平原则;其三,除此之外,当事人若因其他原因无法陈述意见,其意欲主张的诉求和原因将因此丧失表达渠道,造成仲裁双方当事人权利失衡局面,此时,如果仲裁庭偏听偏信,将会造成严重不公正结果。基于上述分析,可以认为,《纽约公约》项下正当程序条款提出的这两种情形,确实会损害仲裁程序适当性,属于重大不公正情形 5 ,确有必要成为不予承认与执行仲裁裁决的事由。

(二)法律适用存在争议

在司法实践中,《纽约公约》项下正当程序条款首先面临法律适用问题,即究竟选择哪国法律作为判定正当程序的准据法。有观点认为,在确定《纽约公约》下的正当程序标准时,适用仲裁地法更为恰当。首先,仲裁程序受仲裁地法支配,已经成为冲突法的一项基本原则 6 ;其次,如果适用法院地法,则对仲裁庭要求过苛,因为仲裁庭在管理仲裁程序时很难预料其所作出的仲裁裁决将会在哪个法域被申请承认和执行 7 ;最后,《纽约公约》第五条第1款d项与《纽约公约》第五条第1款b项这两个条款,同为不予承认与执行仲裁裁决事由,且均是针对仲裁程序事宜而制定,鉴于《纽约公约》第五条第1款d项明确将仲裁地法律作为审查标准 8 ,基于对《纽约公约》体系性的考量,推定第五条第1款b项下正当程序条款亦应适用仲裁地法律进行审查 9 。

实践中,在适用《纽约公约》项下正当程序条款时,有些国家的法院适用本国法律进行司法审查。对此,有观点认为,各国法院基于本国国内立场,对是否符合正当程序进行认定,这种做法本身值得理解,实际上亦难以避免 。 10

将法院地法作为判断标准,以美国法院最为典型。美国第二巡回法院在其审理的一个外国仲裁裁决执行案件中,认为应当采用法院地法作为判定依据,由于本案仲裁庭并未侵犯当事人依据美国法律享有的正当程序权利,故对其抗辩不予支持。除此之外,美国法院在适用《纽约公约》项下正当程序条款时,经常参考因违反正当程序原则被撤销的国内仲裁裁决,在某些个案中,甚至出现直接援引美国宪法修正案中正当程序条款进行审查的情形 。 11

(三)司法认定缺乏指引

此外,正当程序条款两项核心内容:未能收到适当通知及未能陈述申辩,看似简单,实则包含很大的模糊性:何为适当通知?哪些情形属于未能陈述申辩?正当程序条款本身并未就此提出明确指引,需要法院在司法实践中进行具体认定。以“适用通知”为例,在《纽约公约》设立过程中,起草人曾考虑就通知形式作出专门规定,因此,正当程序条款的制定草稿中曾包括“适当形式”一词,其后,德国代表对确定“适当形式”所适用的标准提出质疑,建议删除“适当形式”,认为在实务中难以确定什么是“适当形式”。英国代表和前苏联代表建议直接将“适当形式的通知”改为“书面通知”。由于争议较大,“适当形式”最终被删除,《纽约公约》的起草者并未规定通知应为书面形式或其他任何特定形式 12 。因此,究竟何为适当的通知形式,留待法院在具体案件中进行判定。

有鉴于此,有必要在对正当程序条款在我国仲裁司法审查中的适用展开研究,有利于明晰正当程序条款中两大基本内容,即“未能收到适当通知”中的通知主体、通知内容、通知方式等具体要素在司法审查中的认定,以及“因其他原因未能陈述申辩”在我国司法实践中的适用情况,呈现我国法院对于正当程序条款的具体认定标准及特征,在此基础上,形成具有普遍意义的适用原则指导司法审查、统一裁判尺度。

二、宏观考察:正当程序条款适用概况

(一)司法判例分布

在我国法院审理的外国仲裁裁决承认与执行案件中,相较于其他条款,《纽约公约》第五条第1款b项被援引频次最高,未能收到适当通知或因其他原因未能陈述申辩是当事人提出最多的抗辩事由 13 。具体而言,当事人依据《纽约公约》第五条第1款b项提出正当程序抗辩的案例达45个,其中,最高人民法院复函案例有12个 14 。

在12个复函案例中,最高人民法院对其中4个案例所涉正当程序抗辩予以支持;在7个案例中,正当程序抗辩被不予支持;在1个案例中,最高人民法院认为需进一步查明案件事实后再做判定。除上述12份最高人民法院复函外,另检索到同类案例裁判文书共计33份 15 ,在其中2个案例中,当事人提出的正当程序抗辩得到法院支持 16 ;在其中30个案例中,法院对正当程序抗辩未予认可;在1个案例中,虽当事人明确提出正当程序抗辩,法院却未在裁判文书中予以回应。

综上,上述案例认定结果分布如下表所示:

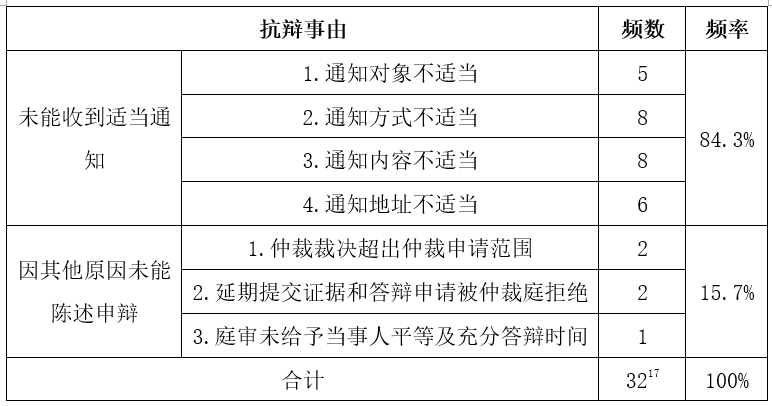

(二)当事人抗辩事由

在司法实践中,相较于“因其他原因未能陈述申辩”,因“未能收到适当通知”引发的正当程序抗辩更为多见。具体而言,“未能收到适当通知”类案件又分为两种情形:其一,当事人径直否认收到适当通知,在对方当事人举证证明通知事实后,未能就其适当性提出具体异议,该类案件达13个;其二,在其余30个案例中,当事人能够结合具体通知事实,从通知对象、通知内容、通知方式、通知地址等角度切入,就通知行为的适当性提出抗辩:相比之下,当事人抗辩“因其他原因未能陈述申辩”的案例较少,仅限于以下情形:仲裁庭批准变更仲裁申请之前未听取当事人意见、仲裁庭驳回延期提交证据申请、当事人庭审陈述时间不充分等。当事人具体抗辩事由分布如下表所示:

(三)审查标准适用

考察我国司法实践可知,针对当事人提出的正当程序抗辩,法院在审查标准适用上呈现以下三个特征:

1. 排除适用诉讼法律

诉讼中的通知方式均为法定,受国内民事诉讼法律及相关国际条约约束,与此不同,仲裁通知方式本质上以当事人合意为准,当事人既可以在协议中直接约定具体的送达方式,又可以通过选择仲裁规则间接对通知方式作出约定。由此观之,在通知问题上,不能将相关诉讼规则照搬适用至仲裁领域。然而,在司法实践中,确有部分当事人混淆诉讼与仲裁的关系,以仲裁中的通知方式不符合诉讼法律为由,提出正当程序抗辩,某些法院对此也曾作出错误认定。

在博而通株式会社申请执行外国仲裁裁决案 18 中,当事人辩称,仲裁庭采用邮寄方式送达,违反了我国加入《海牙送达公约》时所作保留,应当认定其为无效送达;北京二中院审查后,另行依据《中华人民共和国和大韩民国关于民事和商事司法协助的条约》进行审查,认为案涉送达不符合该条约的相关规定,不能被认定为适当通知,北京高院对此亦予以认可。后经层报最高人民法院,在该案复函中认定:不应适用双边司法互助条约、《海牙送达公约》对案涉仲裁程序中的送达进行审查。

即便最高人民法院已通过上述复函对该问题予以明确,另有同类争议在司法实践中出现。在昂佛化品公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁决案 19 中,郑州中院考虑到仲裁机构具有民间性,对被申请人提出的适用双边司法互助条约、《海牙送达公约》进行审查持保留意见,河南高院则罔顾仲裁机构性质,直接依据《海牙送达公约》、案涉双边司法互助条约对仲裁送达程序进行审查,最终,最高人民法院通过复函对此予以回应:仲裁程序中的送达,不应适用《海牙送达公约》或双边司法互助条约中的规定。

由此观之,最高人民法院严格排除《海牙送达公约》、双边司法互助条约等诉讼法律在仲裁正当程序审查中的适用,厘清了仲裁与诉讼的区别,尊重了仲裁的特性。

2. 尊重当事人意思自治

对于《纽约公约》第五条第1款b项在我国的适用,曾有观点指出:总体上讲,通知及陈述问题属于程序范畴,作为程序性问题,其审查标准应当是当事人合意、仲裁规则及仲裁地法律,具体而言,当事人具体约定优先适用,若无具体约定,就依仲裁规则进行审查 20 。反观我国相关司法实践,在正当程序审查标准的选择上,确实体现了对当事人意思自治的尊重,主要体现在以下两个方面。

其一,在有关复函中,最高人民法院明确认定应当适用当事人约定或约定适用的仲裁规则作为适当通知的审查标准。例如,在前述博而通株式会社申请执行外国仲裁裁决案 21 中,最高人民法院指出:仲裁程序中的送达应当依据仲裁规则确定是否适当;在昂佛化品公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁决案 22 中,最高人民法院认为:是否构成适当通知,审查标准应是当事人的约定,无具体约定时,适用约定适用的仲裁规则。

其二,在更多案例中,法院虽未专门针对审查标准发表意见,却在实际审查中自觉适用当事人约定的法律或仲裁规则。据考察,在机构仲裁情形下,当事人未作特殊约定时,法院直接将案涉仲裁机构的仲裁规则作为审查标准,在临时仲裁情形下,法院依据当事人约定的仲裁法律或仲裁规则进行审查,例如,在世界海运管理公司申请执行外国仲裁裁决案 23 中,当事人对电子邮件送达方式的合法性提出异议,法院认为该种送达方式符合当事人约定适用的英国仲裁法,应当被认定为有效。

3. 倾向于适用仲裁地法审查

虽然在我国当前外国仲裁裁决承认与执行案件中,正当程序条款准据法问题并未实际出现,法院在判例中亦未给出明确意见,却有迹象表明,法院倾向于适用仲裁地法作为审查依据。首先,曾有司法领域权威观点明确指出:仲裁通知及申辩问题,如仲裁规则没有约定的,则依仲裁地法律的规定 24 ;其次,在(株)TS海码路申请承认并执行大韩商事仲裁院仲裁裁决案 25 、杰西公司等申请承认和执行外国仲裁裁决案 26 等案件中,法院将仲裁地法律与约定适用的仲裁规则并列,共同作为正当程序的审查标准。

(四)举证责任事项

1. 举证责任分配

因未能收到适当通知导致未能陈述申辩,首先是一个事实问题,即“是否存在通知”,然后才涉及法律问题,即“通知是否适当”。为此,在申请执行人举出证据证明存在通知事实后,根据《纽约公约》第五条的规定,被申请执行人若请求拒绝承认与执行仲裁裁决,则需就通知事实中的“不适当”情形进行举证。

司法实践中,一些法院对举证责任分配存在误区,不适当地加重了申请执行人的举证负担。例如,在昂佛化品公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁决案 27 中,申请执行人昂佛化品公司提交证据证明存在通知事实后,郑州中院及河南高院先后以申请执行人无法证明通知适当性为由,认定被申请执行人浩丰化工提出的正当程序抗辩成立。最终层报至最高人民法院,在该案复函中对举证责任问题予以澄清:《纽约公约》第五条第1款项下规定的不予承认与执行事由,其举证责任在被申请执行人一方,本案被申请执行人所举证据,无法证明仲裁通知存在不适当情形,故该项抗辩不能成立。因此,在被申请执行人举证不能的情形下,法院依据举证责任分配原则就可做出认定,并无必要对通知行为的适当性进行具体讨论。

2. 域外证据采信

在外国仲裁裁决承认与执行案件中,仲裁通知通常系由境外仲裁机构或仲裁庭发出,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(下称《旧证据规定》28 )第十一条 29 ,只有在办理公证认证手续后,来源于境外的仲裁通知证据才具有效力。实践中,存在申请执行人举出的通知事实未经公证认证的情形,被申请执行人会据此请求法院否定其证据效力,对此,法院一般不会直接予以否定,通常要求当事人补办公证认证手续即可。另有一些案例中,法院依据最高人民法院《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第三十九条 30 的规定,认为办理公证认证手续并非绝对必要,例如,在瑞士邦基有限公司申请执行外国仲裁裁决案 31 中,广东高院认为,通知证据虽未经公证认证,但根据其他已查明事实,其真实性可获证实,故案涉境外证据可以采信。

值得注意的是,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019)》(下称《新证据规定》)于2020年5月1日起实施。对于域外证据的公证认证,《新证据规定》第十六条作出重大调整 32 ,删除了域外证据应当公证认证的一般性规定:除公文书证以及身份关系证据之外的证据,公证认证不再是强制性要求。举例来说,通常情况下,用以证明通知事实的证据多为邮寄底单或回执等,并不涉及公文书证和身份关系,依据《新证据规定》,该类证据将无需履行公证认证手续;反之,如果某些证据涉及公文书证和身份关系,例如当事人的身份证明文件以及域外形成的授权委托书等,则仍需办理公证认证。

三、要点剖析:正当程序条款司法认定

(一)未能收到适当通知

1. 通知对象

在仲裁程序中,通知涉及的主体包括通知主体和通知对象。实践中,鲜有围绕仲裁通知主体产生的争议,我国相关司法实践更是如此,未见有抗辩通知主体不适当的情形。相比之下,通知对象的适当性更易成为正当程序抗辩焦点,争议情形集中于以下方面。

在授权律师或公司内部员工代理参与仲裁时,接收仲裁通知通常是主要代理事项之一,代理人可以作为仲裁通知的对象。然而,如若当事人以未经授权为由,从根本上否认代理人身份,则仲裁案件中的所谓“代理人”将丧失代为处理相关仲裁事项的权利基础,其中就包括接收仲裁通知,所谓“代理人”便成为不适当的通知对象。司法实践中,时有当事人循此事由主张未能收到适当通知,但经法院审查,代理人确无任何权利基础的情形极少,典型案例如荷兰国际运输合同管理公司申请执行英国劳氏委员会仲裁裁决案 33 。该案中,申请人提起仲裁,要求货主支付海难救助费用,香港英士行在得到货物保险人委托后,代表货主参与仲裁,实际并未取得货主的任何授权,货主对香港英士行代理其参加仲裁毫不知情,直至仲裁程序结束,未收到任何仲裁通知,未能作出任何陈述申辩,法院据此认定违反《纽约公约》项下正当程序条款。

在有些案例中,虽然代理人未获明确授权,却在前期基础交易中,代表当事人与对方当事人进行谈判或缔约。例如,在联合轧花埃及棉出口公司申请执行外国仲裁裁决案中 34 ,陈某作为仲裁被申请人母公司副总裁,曾代表被申请人与申请人通过电子邮件方式签订案涉买卖合同,其后,申请人提起仲裁,向仲裁机构提供陈某电子邮箱作为送达地址,仲裁机构据此进行仲裁文书送达,陈某收件后亦通过电子邮件方式发表应诉意见。在仲裁裁决申请承认与执行过程中,被申请人抗辩称陈某并非其代理人,仲裁庭向陈某个人邮箱发送的相关仲裁文件,并未送达至被申请人,不发生法律效力。法院经审理后认为,在案涉合同订立过程中,始终是陈某通过其个人邮箱代表被申请人与申请人沟通并最终签约,在仲裁程序开始后,陈某亦通过其邮箱向仲裁庭提交应诉材料并进行沟通,虽然陈某系被申请人母公司副总裁,但足以认定陈某有权代理被申请人接收有关仲裁文件。由此观之,我国法院倾向于认为,明示授权并非判断代理权成立与否的唯一依据,代理人与当事人的特定关系及其对相关基础交易的参与事实,亦是重要考量因素。

2. 通知方式

鉴于国际商事仲裁的特殊性,即双方当事人、仲裁机构通常分处不同国家和地区,采取直接送达的方式进行通知,既不现实,又不经济,在此背景之下,依托专业邮政机构送达仲裁文书,因其高效便捷的优势,在仲裁实践中被广泛采用。

邮寄送达情形下,邮政机构出具的送达回执通常被视作送达效果的证据,司法实践中,若无法提供相应回执证明仲裁通知已被签收,法院很可能因此认定构成未适当通知。例如,在邦基农贸新加坡私人有限公司申请承认和执行外国仲裁裁决案中 35 ,申请人提出相关仲裁文件系通过邮寄方式送达,然而,其不能提供相应快递回执证明邮件已被签收,法院据此否定了案涉仲裁送达的效力,支持了被申请人的正当程序抗辩。

送达回执作为直接证据,具有较强的证明力,是法院判定邮寄送达成功与否的重要依据。但法院并非全然依据送达回执作出认定,即便缺少送达回执,也可能在综合考虑其他事实后对邮寄送达的效果予以认可。例如,在舒乐达公司申请承认和执行德国汉堡交易所商品协会仲裁裁决案” 36 中,在被申请人主张未收到相关仲裁通知,申请人举出邮政公司的证明:有关仲裁文书已经投递成功,只是未获得送达回执。对此,丹东中院和辽宁高院审查后认为,申请人仅能证明仲裁庭向被申请人寄出了相关邮件,但由于缺乏送达回执,无法证明被申请人已收到邮件,该情形属于《纽约公约》规定的“未能收到适当通知”情形。该案后经辽宁高院呈报最高人民法院,最高人民法院在复函中指出,根据邮政公司证明,就应推定案涉仲裁通知已经完成,被申请人须另行举证证明存在“不适当”情形。由此观之,在缺少送达回执的情形下,最高人民法院并未径直否认邮寄送达的效力,而是结合邮政公司提供的相关证据推定案涉仲裁已进行通知。

相较于传统邮寄送达方式,电子送达具有更加精准、快捷的送达特点,更利于保障当事人的程序利益、确保送达的适当性,因此,包括传真及电子邮件在内的电子送达方式在仲裁实践中得以广泛适用。

在世界海运管理公司申请执行外国仲裁裁决案中 37 ,我国法院对于电子送达方式的主要态度得以体现。在该案中,世界海运管理公司申请仲裁后,通过案外人给被申请人天津凯强公司发出电子邮件,向天津凯强公司通知仲裁员选任事宜,但天津凯强公司均未予以回应。其后,在申请承认与执行仲裁裁决阶段,天津凯强公司主张未能收到适当通知,并对电子邮件送达方式的合法性提出质疑,该案后层报至最高人民法院,最高人民法院在复函中指出,电子邮件送达方式符合应当适用的英国仲裁法中的相关规定,且并未被我国禁止,只要有证据证明包含有仲裁文件的电子邮件被当事人收到,就应认定符合适当通知要求。最高人民的意见包含了两个要点:其一,通过电子邮件进行仲裁通知,该方式本身在我国合法;其二,须有有证据证明当事人收到电子邮件,该送达才能被认定为有效。

3. 通知内容

仲裁裁决书作为整个仲裁程序的最终成果,记载着争议解决结果,影响当事人实体权利义务变动,其送达必要性自不待言,本不应该产生争议,实践中却也出现相关案例。在杰西公司等申请承认和执行外国仲裁裁决案中 38 ,仲裁机构作出裁决后,未向被申请人送达仲裁裁决书,被申请人就此提出异议,申请人辩称:根据仲裁地法,即英国仲裁法中的相关规定,当被申请人未付清仲裁费用时,仲裁庭有权扣留其仲裁裁决书,案涉仲裁规则中亦有相同规定。有鉴于此,法院审理后认为,仲裁机构未送达仲裁裁决符合应适用的仲裁法及仲裁规则的规定,不构成对正当程序的违反。

相比之下,在日本信越化学工业株式会社申请承认与执行日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决案 39 中涉及的仲裁通知内容,并不及仲裁裁决书重要。被申请人中天公司抗辩称,根据案涉仲裁规则,仲裁庭应将裁决期限告知当事人,然而,该案仲裁庭未依照仲裁规则进行通知,构成对《纽约公约》项下正当程序条款的违反。法院审理后对被申请人的抗辩予以支持,认为仲裁庭未通知裁决期限确系违反正当程序,后经层报,该裁判结果亦获得最高人民法院的认同。亦有观点对此持不同看法,认为大多数仲裁规则都包含作出仲裁裁决的期限,一般来说,这些期限是指导性的而非强制性的,此外,仅仅因为仲裁庭没有通知当事人需要延期作出裁决而拒绝执行,似乎有些过于严苛 40 。

除上述特定通知事项或材料引发的争议外,与通知内容相关的重要问题还有通知语言问题。在(株)TS海码路申请承认并执行大韩商事仲裁院仲裁裁决案 41 ,被申请人就以仲裁通知未附译本为由提出抗辩,法院在审理过程中,对此存在意见分歧,多数观点认为,判断未附译本是否符合正当程序,应当依据案涉仲裁规则和仲裁法,在本案中,仲裁机构使用韩文进行仲裁通知,并不违反约定适用的仲裁规则及应当适用的仲裁法,因此,不能以未附中文译本为由认定其不适当,仲裁被申请人在接收送达时不够谨慎致使其没能知悉仲裁通知,对此应当自担责任;另有观点认为,仲裁机构明知被申请人为中国法人,且送达地址位于中国境内,考虑到被申请人语言习惯问题,本应附带中文译本便于被申请人获悉仲裁事宜,仲裁机构实际上未附中文译本,属于仲裁通知不适当情形,有悖于正当程序的要求。后经层报,最高人民法院在该案复函中对第一种观点予以支持,认为应以仲裁规则及应当适用的仲裁法律作为适当通知判定标准,未附译本不违反案涉仲裁规则及仲裁法,故不属于通知不适当情形。

在格罗莉娅琼丝公司申请承认与执行外国仲裁裁决案 42 中,被申请人同样以仲裁通知未附中文译本提出抗辩,法院经审理后指出,根据案涉仲裁规则,仲裁程序应以俄语进行,鉴于当事人未就仲裁语言作出特殊约定,使用俄语进行通知且未附中文译本不属于通知不适当情形。该裁判与(株)TS海码路申请承认并执行大韩商事仲裁院仲裁裁决案中多数观点及最高人民法院意见秉持相同观点。

4. 通知地址

与通知地址相关的争议之一,即为基础交易中的通知地址能否直接适用于仲裁程序中。在韦斯顿瓦克公司申请承认与执行外国仲裁裁决案 43 中,涉案《航运合同》“通知”条款约定了该合同履行过程中,双方当事人相互通知应使用的通讯地址,申请人提起仲裁后,仲裁机构即依照该通讯地址进行送达。其后,在申请承认与执行仲裁裁决过程中,被申请人认为,《航运合同》中约定的通讯地址并未注明适用于仲裁程序,且《航运合同》中的仲裁条款中亦未专门约定送达地址,应当认定双方未就仲裁通知地址进行约定。在此情况下,根据应适用的英国仲裁法,仲裁庭应将仲裁文件送至被申请人的登记地或主要营业地。天津海事法院、天津高院审理后,对被申请人的抗辩予以支持,认为该案中仲裁通知地址并不适当,后经层报至最高人民法院,最高人民法院作出不同认定,肯定了《航运合同》约定的通讯地址在仲裁通知程序中的适用效力。

除此之外,约定地址发生变更是另一个值得讨论的问题。在俄罗斯季节公司申请承认与执行外国仲裁裁决案 44 中,涉案合同中约定被申请人的法定地址为xxx,如果变更法定地址或银行信息,双方应在两天内通知对方新的法定地址、电话号码、传真号码及银行信息。仲裁程序开始后,仲裁机构依据申请人提供的约定地址送达仲裁通知,仲裁裁决承认与执行过程中,被申请人以约定地址发生变更、通知地址与实际地址不符为由,主张未能收到适当通知。法院对此不予支持,认为被申请人无证据证明向申请人或仲裁机构告知其通讯地址变更,因此仲裁机构向约定地址地址,符合案涉仲裁规则规定,也符合双方签订的合同约定,应视为有效送达,被申请人应为无法送达自行承担不利后果。

(二)因其他原因未能陈述申辩

除适当通知之外,另有当事人基于其他原因主张未能陈述申辩,其中一些亦获得法院支持,就我国相关司法实践观之,这些抗辩主要分布在陈述时间、程序请求、裁决范围等事项上。

1. 庭审陈述时间不足

以庭审中发言时长作为陈述申辩权利是否充分行使的判定标准,可能会失之于主观和片面,司法实践中,以此为由提出的抗辩一般不会得到支持。例如,在镇江华润燃气有限公司申请撤销仲裁裁决案 45 中,当事人认为,庭审仅几个小时,未给予申请人镇江公司充分发表陈述及辩论意见的机会,法院审理后认为,当事人发表陈述、辩论意见充分与否是相对的,不是绝对的,不能简单地用开庭时长来衡量,不能以此为由主张陈述和辩论权利被剥夺。

然而,类似的抗辩原因,在日本信越化学工业株式会社申请承认与执行日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决案中却被法院予以支持 46 。在该案中,被申请人中天公司主张其陈述时间不足,未能充分行使陈述申辩权利,南通中院经审查认为,仲裁庭在庭审过程中,在陈述时间分配上未遵循公平原则,偏向性地单独对被申请人发言时间作出限制,使得被申请人陈述时间显著少于申请人,未能充分进行陈述申辩,有违正当程序原则。江苏高院亦持相同观点,认为仲裁庭在庭审中对被申请人发言时间的限制,致使被申请人陈述权利未得保障。该案后经层报,最高人民法院基于其他原因作出不予承认与执行认定,未对庭审陈述时间不足抗辩作出回应。

2. 程序请求未获支持

在KSENJAPTE.LTD申请承认与执行外国仲裁裁决案 47 中,被申请人管柯主张,其在仲裁程序中多次提出延期提交证据及答辩的申请,并提交了充分的事实和理由,但均被仲裁庭拒绝,仲裁庭对其程序请求的不当驳回直接剥夺了其进行申辩的机会,使得案件事实未能经各方充分辩论。法院审理后认为,是否同意延期提交证据及答辩系仲裁庭有权决定的事项,且仲裁庭事实上已经对管柯的延期举证和申辩的申请也进行了充分考虑和回复,仲裁庭的处理符合案涉仲裁规则,并未剥夺管柯的申辩机会。由此可见,法院认定仲裁庭在仲裁规则允许的范围的享有充分裁处权,当事人在仲裁程序中行使陈述答辩权利亦应服从于仲裁庭的合理安排和指引。

3. 裁决超出申请范围

仲裁裁决存在“超裁”情形,本就可单独成为抗辩原因,实践中,亦有当事人以“未能陈述申辩”为由,对疑似“超裁”情形提出异议。在大宝产业株式会社申请承认与执行外国仲裁裁决案 48 中,被申请人提出,仲裁庭裁决被申请人以其他付款方式支付合同价款,并不在申请人的仲裁请求范围内,仲裁庭超出请求范围进行裁决,导致被申请人没有机会对超裁事项发表意见,损害了被申请人的申辩权利。法院审理后认为,仲裁庭的裁决与申请人的原仲裁请求相比,并未超出其支付数额及请求内容,并未加重被申请人的付款义务,因此对被申请人抗辩不予支持。在本案中,法院从实体角度进行考量,认为仲裁庭虽未给予当事人陈述机会,但实质上并不构成“超裁”,鉴于未对当事人造成不利影响,故其抗辩不应得到支持。试想,如若仲裁裁决确实存在“超裁”现象,且仲裁庭未就“超裁”事项未给予当事人申辩机会,应当认定此种情形亦属于“未能陈述申辩”。

四、规则建构:正当程序条款适用原则

如果作出“术”与“道”的划分,则前述对具体司法认定的评析,在正当程序条款适用中,当属于“术”的层面,通过区分司法实践中出现的不同情形,将正当程序条款置于具体情境之下加以解析;然而,实践具有无穷的生命力,在考察具体司法认定之外,亦需要在“道”的层面,从宏观上对正当程序条款的适用进行检视,以期形成具有普遍意义的适用原则指导司法审查、统一裁判尺度,此即本章讨论的首要内容。

(一)尊重当事人意思自治

国际商事仲裁的根本属性是契约性,法律之所以介入仲裁,其目的主要是为了确保当事人的意思表示不违背法律基本准则、社会公共利益 49 。有鉴于此,正当程序的核心要素为当事人意思自治,在此基础上,旨在确保最低限度的程序公正 50 。因此,各方主体在仲裁程序中依照选择适用的仲裁规则行事,就是正当程序的应有之义,当事人约定或约定适用的仲裁规则应是判定是否满足正当程序的首要依据 51 。

诚如前文所言,在我国相关司法实践中,法院普遍将当事人约定适用的仲裁规则作为审查标准,具体到“适当通知”认定上,最高人民法院在其发布的相关复函中多次明确以仲裁规则作为判定依据。针对“因其他原因未能申述申辩”抗辩,法院亦主要依据仲裁规则,对证据采信存在问题、程序请求未获同意等抗辩事由能否成立进行认定。总体上,法院在司法实践中体现了尊重当事人意思自治的倾向,值得肯定。

尊重当事人意思自治,从另外一个侧面解读,则是谨慎适用其他依据作为审查标准,将例外情形限制在较为狭窄空间内,其一为仲裁规则违反强行性法律规则或社会公共利益,依其作为审查标准将有损最低限度公正,我国司法实践中未见此类情形;其二为仲裁规则本身对某种特定情形未作规定或规定过于空泛,需要法官基于主观经验或理念,对能否符合正当程序要求作出认定,日本信越化学工业株式会社申请承认与执行日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决案 52 即为此例,在该案中,对于当事人抗辩所称“庭审陈述时间不充分导致陈述申辩权利未获保障”,案涉仲裁规则中并无关于陈述时间分配的具体规定,在此情形下,法官结合相关事实,基于自身经验和公正理念作出认定。

(二)适用放弃异议原则

实践中,当事人出于投机心理,在仲裁程序存在不规范的情况下“引而不发”,一面积极参与仲裁程序,一面又准备在裁决不利于己方时挑战仲裁裁决。这种“留一手”的行为明显违反了诚实信用原则,使得当事人的权利义务处于高度的不确定状态,必须予以禁止 53 。正因如此,在国际商事仲裁中,放弃异议原则被普遍接受 54 ,该原则包含以下基本内容:(1)当事人知道或应当知道仲裁程序中存在不规范;(2)当事人在知道的情况下,并未在合理时间内提出异议且继续参与仲裁程序;(3)当事人由此丧失了嗣后提出异议的权利。

放弃异议原则的理论根基仍在于仲裁意思自治,商事仲裁是当事人自行选择、制定纠纷解决程序的机制,当事人合意变更仲裁程序系此中应有之义,当事人的合意,既可以通过明示变更,也可以通过默示变更。因此,在一方明知存在和仲裁规则规定不同的情况,仍不提出异议而继续进行仲裁,说明其以行为接受了这种变更,因此,看似违规的仲裁程序瑕疵亦应当事人默示许可而正当化。放弃异议原则最大的价值在于在仲裁程序终结后,保证仲裁程序的稳定性以及仲裁裁决的可执行性 55 。

放弃异议原则在我国正当程序司法审查中得到广泛适用,据统计,在多个相关案例 56 中,法院适用放弃异议原则,主要针对当事人提出的仲裁通知不适当抗辩,基本情形为当事人实质上参与了仲裁活动,且在仲裁程序中从未对通知程序提出异议,但是仲裁裁决做出后,却基于送达方式不合法、送达内容不完整、送达时间有迟延等事由,援引正当程序条款提出抗辩。在查明存在放弃异议情形后,有些法院不再具体审查程序瑕疵的实质影响,径直作出不予认可认定;有些法院则是经实质审查,认定案涉通知满足正当程序要求后,适用放弃异议原则作为驳回抗辩的补强依据。

(三)考察仲裁各方过错

有一类程序瑕疵较为直观,即仲裁机构或仲裁庭明显存在过错,例如,在送达程序中,将被申请人的地址书写错误,导致仲裁通知未能实际送达 57 ,在此类情形下,责任明显归于仲裁机构和仲裁庭一方,无需结合仲裁规则进行审查,即可对其适当性进行否定;另有其他程序瑕疵较为隐性,无法直接认定仲裁机构或仲裁庭是否存在过错,需要依据仲裁规则中的相关规定进行审查,如果确实存在违反仲裁规则情形,例如不符合视为送达标准、未满足合理查询要求等,亦构成对正当程序条款的违反。

仲裁机构或仲裁庭是仲裁程序的组织者和推动者,需要在仲裁程序中承担主要的注意义务,但仲裁当事人亦需尽到相应的谨慎义务,如果因自己的过错或疏忽,导致未能妥收仲裁文件、进行陈述申辩,其嗣后提出的正当程序抗辩将难以获得支持。实践中常见情形为,被申请人拒不提供准确送达地址,或在地址发生变更后,未及时通知仲裁申请人或仲裁机构,由此产生的送达不能后果应由被申请人自行承担 58 。

(四)注意瑕疵影响程度

针对申请撤销仲裁裁决案件,曾有学者主张,若法院依据法律规定,以存在可撤销情形为由径直撤销裁决,只能被认为是做了“对的事情”,然而,如果法院能在此基础上,从促进纠纷解决和节约司法资源角度进行考量,便可以实现“将事情做对”的效果 59 。虽然该论断针对国内仲裁裁决撤销问题,但其中蕴含旨意,即避免司法审查过于机械、应结合效益价值进行考量的建议,在涉外仲裁司法审查领域亦极具启发价值。具体到正当程序司法审查中,法院应注意考察程序瑕疵的影响程度,而非一律裁定不予执行或予以撤销。

对待轻微的程序瑕疵,应当采取宽松态度 60 ,即便存在与仲裁规则不相符合之处,只要未对当事人权利造成实质性损害,就不应径直作出否定性认定。在此问题上,法院在日本信越化学工业株式会社申请承认与执行日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决案 61 中的裁判意见值得反思:在该案中,法院以仲裁庭违反仲裁规则,未通知当事人延期作出裁决为由,认定构成对正当程序条款的违反,并裁定不予执行仲裁裁决。实际上,延期裁决通知并非重大程序事项,与当事人的实质利益并无太深牵连,即便未收到延期裁决通知,当事人并不能因此遭受实质损害,法院以此为由裁定不予执行仲裁裁决,并不合理。与此不同,我国司法实践中亦有相关案例,注意考察程序瑕疵影响程度,例如,在大宝产业株式会社申请承认与执行外国仲裁裁决案 62 中,法院认为,仲裁庭虽未就变更仲裁申请给予被申请人陈述机会,但变更后的仲裁请求并未加重被申请人义务,并未对其造成不利影响,故对其抗辩不予支持。

(责任编委:陈宓 )

* 中国北方工业有限公司法务。

1.该条款内容为:“凡自由民,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判决,皆不得被逮捕,监禁,没收财产,剥夺法律保护权,流放,或加以任何其它损害”。

2.Charles Nairac,Due Process Considerations in the Constitution of Arbitral Tribunals,International Arbitration and the Rule of Law: Contribution and Conformity (Menaker (ed.); Jan 2017).

3.王珺:《论仲裁中的正当法律程序-<兼评我国仲裁法的完善>》,载于《理论月刊》2008年第4期。

4.该条内容为:“受裁决援用之一造未接获关于指派仲裁员或仲裁程序之适当通知,或因他故,致未能申辩者”。

5.杨良宜、莫世杰、杨大明著:《仲裁法:从开庭审理到裁决书的作出与执行》,法律出版社,2010年3月第1版,第689页。

6.莫里斯著,李双元等译:《戴西和莫里斯论冲突法》,中国大百科全书出版社1998年1月版,第105页。

7.环中商事仲裁:《案例评析|承认和执行外国仲裁裁决时,如何认定仲裁庭进行了<纽约公约>中“正当程序条款”项下的“适当通知”?》,载https://mp.weixin.qq.com/s/P_Z_E6gF256MIH6_NDs3LA,最后访问日期:2020年4月1日。

8.该项规定原文为:“裁决仅在受裁决援用的一方当事人向申请承认及执行地的主管机关提出证据证明有下列情形之一时,才可以根据该当事人的请求拒绝承认和执行:……仲裁庭的组成或仲裁程序不符合当事人之间的协议,或者无协议时,不符合裁决地国家的法律……”。

9.Wolfgang Kühn, 'Current Issues on the Application of the New York Convention', Journal of International Arbitration, (2008, Volume 25 Issue 6).

10.艾伦· 雷德芬、马丁· 亨特等著,林一飞、宋连斌译:《国际商事仲裁法律与实践(第四版)》,北京大学出版社,2005年9月第1版,第443页。

11.Gary B. Born, International Commercial Arbitration (Second Edition),Kluwer Law International 2014,p2673

12.Report by the Secretary-General, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 31 January 1956, E/2822, Annex I, p. 23.

13.杨弘磊:《中国内地司法实践视角下<纽约公约>问题研究》,法律出版社,2006年12月第1版,第250页。

14.检索日期截止2020年5月。

15.为避免重复计算,12份最高人民法院复函案例对应裁判文书已作剔除。

16.理论上讲,法院在该两个案例中认可当事人提出的正当程序抗辩,并据此作出不予承认和执行裁定,均应事先通过报核制度层报最高人民法院并获得复函,受资料限制,暂时无法检索得到最高人民法院就这两个案例所作复函。

17.有些案例中,当事人只是泛泛主张从未收到仲裁通知,并提出实质性的抗辩意见,且后经法院法院查证有充分证据表明已进行送达,故,当事人抗辩事由总数少于案件总数。

18.参见《最高人民法院关于博而通株式会社申请承认外国仲裁裁决一案的请示的复函》(2006)民四他字第36号。

19.《最高人民法院关于“昂佛化品”合资有限责任公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁一案的请示的复函》〔2012〕民四他字第42号。

20.刘贵祥、沈红雨:《我国承认和执行外国仲裁裁决的司法实践述评》,载于《2011年“国际私法全球论坛”论文集》。

21.参见《最高人民法院关于博而通株式会社申请承认外国仲裁裁决一案的请示的复函》(2006)民四他字第36号。

22.参见《最高人民法院关于“昂佛化品”合资有限责任公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁决一案的请示的复函》(2012)民四他字第42号。

23.参见《最高人民法院关于是否裁定不予承认和执行英国伦敦“ABRA轮2004年12月28日租约”仲裁裁决的请示的复函》(2006)民四他字第34号。

24.刘贵祥、沈红雨:《我国承认和执行外国仲裁裁决的司法实践述评》,载于《2011年“国际私法全球论坛”论文集》。

25.参见《最高人民法院关于是否承认和执行大韩商事仲裁院仲裁裁决的请示的复函》(2005)民四他字第46号。

26.参见(2014)鄂孝感中民外初字第00001号裁决书。

27.参见《最高人民法院关于“昂佛化品”合资有限责任公司申请承认并执行白俄罗斯工商会国际仲裁院仲裁裁决一案的请示的复函》(2012)民四他字第42号。

28.最高人民法院于2019年12月25日发布《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019)》(《新证据规定》),《新证据规定》并将于2020年5月1日起实施。

29.该条款内容为:“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。”

30.该条款内容为:“ 对当事人提供的在我国境外形成的证据,人民法院应根据不同情况分别作如下处理:(1)对证明诉主讼体资格的证据,应履行相关的公证、认证或者其他证明手续;(2)对其他证据,由提供证据的一方当事人选择是否办理相关的公证、认证或者其他证明手续,但人民法院认为确需办理的除外。对在我国境外形成的证据,不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续,人民法院均应组织当事人进行质证,并结合当事人的质证意见进行审核认定。”

31.参见《最高人民法院关于申请人瑞士邦基有限公司申请承认和执行英国仲裁裁决一案的请示的复函》(2006)民四他字第47号。

32.该条款内容为:“当事人提供的公文书证系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关证明,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。中华人民共和国领域外形成的涉及身份关系的证据,应当经所在国公证机关证明并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。”

33.参见(1997)广海商字第53号裁决书。

34.参见(2003)锡商外仲审字第0005号裁决书。

35.参见《最高人民法院关于申请人瑞士邦基有限公司申请承认和执行英国仲裁裁决一案的请示的复函》(2006)民四他字第47号。

36.参见《最高人民法院关于辽宁省高级人民法院就不予承认及执行德国汉堡交易所商品协会仲裁法庭2/11号仲裁裁决请示一案的答复》(2014)民四他字第31号。

37.参见《最高人民法院关于是否裁定不予承认和执行英国伦敦“ABRA轮2004年12月28日租约”仲裁裁决的请示的复函》(2006)民四他字第34号。

38.参见(2014)鄂孝感中民外初字第00001号裁决书。

39.参见《最高人民法院关于不予承认日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决的报告的复函》〔2007〕民四他字第26号。

40.James Allsop, 'International Arbitration and Conformity with International Standards of Due Process and the Rule of Law',International Arbitration and the Rule of Law: Contribution and Conformity, ICCA Congress Series, Volume 19 (ICCA & Kluwer Law International 2017) .

41.参见《最高人民法院关于是否承认和执行大韩商事仲裁院仲裁裁决的请示的复函》(2005)民四他字第46号。

42.参见(2014)锡商外仲审字第0004号裁决书。

43.参见《最高人民法院关于斯顿瓦克公司申请承认与执行英国仲裁裁决案的请示的复函》(2012)民四他字第12号。

44.参见(2016)浙07协外认3号裁决书。

45.参见(2016)京04民特34号裁决书。

46.参见《最高人民法院关于不予承认日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决的报告的复函》(2007)民四他字第26号。

47.参见(2014)深中法涉外初字第119号。

48.参见(2018)鲁11协外认3号裁决书。

49.宋连斌:《国际商事仲裁管辖权研究》,法律出版社,2000年第1版,第43页。

50.王珺:《论仲裁中的正当法律程序-<兼评我国仲裁法的完善>》,载于《理论月刊》2008年第4期。

51.林一飞:《仲裁裁决抗辩的法律与实务》,武汉大学出版社,2008年5月第1版,第143页。

52.参见《最高人民法院关于不予承认日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决的报告的复函》(2007)民四他字第26号。

53.广州仲裁委员会:《从四年司法解释看仲裁中的放弃异议》,https://mp.weixin.qq.com/s/6Voi4GqK7aNinRMee16KSQ,最后访问时间2020年4月1日。

54.《国际商事仲裁示范法》第四条明确规定:当事人知道存在任何本法中任何可以背离(parties may derogate)的条款或者仲裁协议没有被遵守的情况,但未在不过分迟延(without undue delay)或者指定的时间内提出该情况,应视为其放弃了异议。

55.董萧:《花开堪折直须折,莫待无花空折枝—关于商事仲裁中的异议权放弃》,https://mp.weixin.qq.com/s/9CyVWGNLFtc6oineD6VNxA,最后访问时间:2020年4月1日。

56.参见(2006)民四他字第47号案裁决书、(2013)锡商外仲审第0005号案裁决书、(2013)青海法海商初字第1032号案裁决书、(2016)沪01协外认12号案裁决书、(2019)津72协外认1号之一案裁决书、(2005)民四他字第54号案裁决书、(2015)沪海法特字第8号案裁决书、(2015)四中民(商)特字第00224号案裁决书、(2017)京04民特31号案裁决书。

57.参见《最高人民法院关于朱裕华与上海海船厨房设备金属制品厂申请撤销仲裁裁决再审一案的请示报告的复函》(2007)民四他字第7号。

58.安晨曦:《我国商事仲裁送达制度的完善—以109个仲裁规则为对象》,载于福建农林大学学报(哲学社会科学版)2017年1月。

59.宋连斌、颜杰雄:《申请撤销仲裁裁决:现状·问题·建言》,载于《法学评论》2013年第6期。

60.林一飞:《瑕不掩瑜:对仲裁程序瑕疵的司法审查标准》,https://mp.weixin.qq.com/s/Au2MLxhljwcA9DAwJ9kASg,最后访问时间:2020年4月1日。

61.参见《最高人民法院关于不予承认日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决的报告的复函》〔2007〕民四他字第26号。

62.参见(2018)鲁11协外认3号案裁决书。

63.陈宓,中国国际经济贸易仲裁委员会监督协调处职员。

(本文原载《仲裁与法律》第148期)