葛黄斌 * 张戈 **

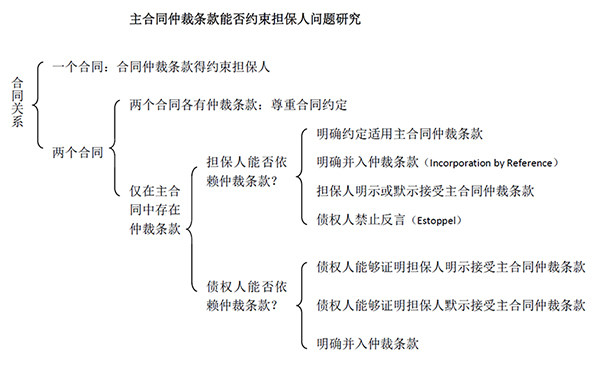

摘要:对于担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束的问题,中国现行法律与司法解释并无明确规定,国际社会的立法及司法亦缺乏统一的认识及共识,因此导致了国际国内双重法域司法实践中的无所适从;学理上支持与反对将主合同仲裁条款扩张适用至担保人的观点也针锋相对,并各有其法理基础的奠基、法学理论的支撑以及司法实践的应证。笔者通过综合比较分析后认为,在主合同仲裁条款能否约束担保人的问题上,应当区分不同的层次和不同的情况分别予以分析,进而得出问题的答案或结论,但是,做出相应结论的前提和基础为严格尊重当事人意思自治原则,如果缺少明确或可推断的仲裁合意或者其他可能存在例外的情形,则不宜将主合同仲裁条款直接扩张至担保人。

关键词 仲裁协议 仲裁案外人 担保 仲裁协议效力的扩张

一、导言

民商事诉讼争议解决程序可将同一法律关系或关联法律关系的所有当事人、甚至案外第三人统统拉进同一个争议解决程序中,以达成多方争议一并解决、且节省司法资源及减少当事人的诉累的三重效果;虽然当事人能否如愿的想法很大程度上取决于法官或审判员对案件审理的主观判断或个人意愿, 1 但是,该种意愿及三重效果产生的可能性均有据可循且大幅存在;区别于民商事诉讼程序,商事仲裁解纷方式在同一案件中聚齐同一法律关系或关联法律关系的所有当事人、甚至案外人的意愿却较为困难——因专注于商事争议解决的种类使然,在确定适用此争议解决方式前,其必不可少的须具备协商一致合意前提的仲裁协议, 2 此系商事仲裁制度的基石,且为触发商事仲裁纠纷程序的关键,其也将当事人意思自治这一私法领域古老原则体现得淋漓尽致。

在商事仲裁制度中,涉及约束无明确仲裁协议的其他当事人或案外人情形的,被称为仲裁协议的扩张,更有学者将其比喻为“仲裁协议的长臂管辖”。 3 法律界对于有关仲裁协议效力问题的研究成果和实务分析作品不在少数,但是对于主合同仲裁协议能否约束担保人问题的分析却并不多见,担保人是否应受债权人与债务人仲裁协议约束的典型或特殊情形更是屈指可数,其究竟系仲裁协议扩张情形之子项抑或例外?下文将对相关司法实践予以分析、对其涉及的法理进行探究,并最终从法律实务者的角度提出建议。

二、国际国内相关立法、法律文件及法院双重裁判标准的司法实践

担保人是否应受债权人与债务人仲裁协议约束的实践境遇即上述仲裁协议扩张情形之子项或例外的典型情形,其与诉讼第三人或仲裁案外人问题一样备受法律界的关注,甚至二者存在交叉的情形,即担保人在债权人与债务人某种形式的仲裁协议下的身份就是第三人或案外人;但在某些情形下,担保人可以名正言顺成为债权人与债务人仲裁争议案件的当事人,并参与至前二者为当事人的仲裁案件中,以达到同案解决争议并确定权利与义务的归属。那么,随着上述情形的出现,随即亦产生相应的实践问题——担保人是否应受债权人与债务人仲裁协议约束,此问题的解决亟待从相关国际国内相关立法、法律文件及法院双重裁判标准的司法实践中寻根问底,以获得解决之法。

(一)国际国内相关立法、法律文件

1.国际相关立法

在国际立法层面,联合国国际贸易法委员会(United Nations Commission on International Trade Law(UNCITRAL)、以下简称:“贸易法委员会”)系国际贸易立法方面最先进的国际组织,联合国设立该组织的目的系基于减少国际贸易法律之间存在的差异、缩小贸易流通时的障碍的示范作用。 4 该组织于2000年3月在纽约工作组会议的工作报告文件中提出了各种涉及仲裁协议是否可以延伸适用于第三方未签署人(non-signatory third party)问题的特殊情形,其中具体包括:第三方利益合同、合同转让、代位、公司合并与分立、母子公司等十三种情形, 5 由此不难看出贸易法委员会原则上对于仲裁协议的扩张或延伸的做法是持有限肯定与支持态度的;贸易法委员会纽约工作组会议的工作报告为担保人是否应受债权人与债务人仲裁协议约束的实践提供了国际法律立法背景。

在美国,法院在Technetronics v. Leybold-Geaeus GmbH判例中引用了《宾夕法尼亚统一仲裁法》的类似规定并据之作出如下判决意见:原告接受合同项下的权利义务构成了一项确定的承诺,即它将履行已经接受的义务,而且包括执行强制的国际商事仲裁条款的义务。 6

2.国内相关立法

在国内立法层面,全国人民代表大会常委会于1995年10月1日起决定施行《中华人民共和国担保法》(以下简称“《担保法》”),该法系就担保问题所制订的专门立法,其对担保法相关的事项做了明确规定,随后,最高人民法院审判委员会于2000年9月29日由第1133次会议公布通过《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》(以下简称“《担保法司法解释》”),并决定自2000年12月13日起施行,该司法解释 第129条规定:“主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定案件管辖。担保人承担连带责任的担保合同发生纠纷,债权人向担保人主张权利的,应当由担保人住所地的法院管辖。主合同和担保合同选择管辖的法院不一致的,应当根据主合同确定案件管辖。”该规定虽未直接对商事仲裁作为主合同和担保合同争议解决方式管辖权方面的规定,但其对该问题的法院管辖权却规定得异常明确。

1997年颁布施行的《仲裁法》第4条规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。”该规定明确仲裁立案须具备当事人之间达成的仲裁协议;2006年出台的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第8、9条对仲裁协议是否约束仲裁案外人做了规定,具体为当事人订立仲裁协议后合并、分立的情况下, 7 当事人订立仲裁协议后死亡的情况下, 8 以及债权债务全部或者部分转让的情况下, 9 原有仲裁协议对继受人、继承人、受让人有效。

(二)外国及国内法院双重裁判标准积极性的司法实践

仲裁协议能否约束案外人的问题已在国内外商事仲裁司法实践及司法机关对其的司法审查与监督程序中大量产生。外国法院、中国法院对担保人是否应受债权人与债务人仲裁协议约束的不同处理情形:

1.国外法院裁判标准积极性的案件

在法国国际商会仲裁院(International Chamber of Commerce, 简称ICC)受理的Universal Pictures v. Inex Film and Inter-Export案中,由于一家南斯拉夫政府实体通过协议形式担保了一家南斯拉夫实体对一美国公司的合同义务,而被认为该政府实体接受了仲裁条款,因此作为担保人的政府实体要受到主合同仲裁条款的约束。 10

2.国内法院裁判标准积极性的案件

中国目前可以查知的与主合同仲裁协议对于担保人约束力有关的案例并不多,最有代表性的便是“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”。 11 该案中惠州纬通房产有限公司(以下简称纬通公司)与惠州市嘉城集团有限公司(以下简称嘉城公司)签订《港澳广场总承包工程合同》。合同中约定:“无论是在本合同执行期间或在本合同完成或被放弃之后发包方和承包方之间,对合同的解释或与对合同有关的任何问题,若有任何争议或歧见,则有关争议或歧见需提交双方同意的仲裁人仲裁解决或提交中国国际贸易对外促进委员会对外经济贸易仲裁委员会而根据该会的仲裁程序进行仲裁。”纬通公司又与惠州市人民政府(以下简称惠州市政府)签订《履约确认书》,惠州市政府保证如嘉城公司未能履行、遵守或维护上述的限期、承诺、条款及责任,惠州市政府将赔偿一切因嘉城公司未能履行工程合同而受影响之人士或方面向发包方所追讨之赔偿。由于嘉城公司一直未将有关工程完工,双方因此产生纠纷。本案主要争议点之一就在于承包工程合同中约定的仲裁条款能否扩张适用于惠州市政府与纬通公司之间。一审广东省高院根据担保法解释“主合同和一般担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定案件管辖”的规定,认为由于在纬通与嘉城的主合同之间已经存在明确的仲裁条款,因此该仲裁协议排除了法院对本案的管辖权。

(三)外国及国内法院双重裁判标准消极性的司法实践

1. 国外法院裁判标准消极性的案件

同样是美国的判例,虽处于同一司法体系之下,但美国不同法院对于类似案情案件的处理却做出了截然不同的裁判结果。美国法院虽然在很多方面都同意仲裁条款的扩张适用,但是对于担保问题上,还是持较为保守的态度,倾向于认为除非存在担保人明确的同意或者可以证明担保人默示同意接受主合同仲裁条款,则担保人不受主合同仲裁条款的约束,这样的结论可以在Grundstad v. Ritt一案的裁决中看到,法院认为担保人并不受一个缺乏他明确同意仲裁意思表示的仲裁条款的约束。 12 同样的结论也可以在Asplundh Tree Expert Co. v. Bates案中找到。 13

在瑞士联邦2008年一个非常著名的案件中,其最高法院作出了一个在世界范围内获得广泛关注的裁定,在裁定中瑞士联邦最高法院也否定了主合同仲裁条款对于担保人的约束力。在这个案件中,一个卡塔尔公司作为发包人和一个塞浦路斯公司作为承包人签订了工程分包合同,合同中约定由塞浦路斯公司负责与海水冷却系统建造有关的挖掘工作,工程造价13,750,000美元,并由卡塔尔公司位于意大利的母公司担保,母公司签发了“母公司保证书”。发生争议后承包人塞浦路斯公司以承包人卡塔尔公司及其担保人意大利母公司为被申请人将争议提交到法国国际商会仲裁院(ICC)。意大利母公司就以自己与申请人之间没有仲裁条款的约定而否定ICC仲裁庭对本案的管辖权。在ICC仲裁庭允许仲裁继续进行后,仲裁庭对管辖权问题做出了一个有关先决问题的决定(Preliminary Award on Jurisdiction),认为仅凭母公司签发的保证书并不足以使承包合同中的仲裁条款之效力及于母公司。卡塔尔公司不服这一先决问题的决定,要求瑞士联邦最高法院予以撤销。但是瑞士联邦最高法院最后维持了仲裁庭的决定。 14

1. 国内法院裁判标准消极性的案件

此处须引用的还是国内最有代表性的“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”。上文已就该案的案情及一审法院对该案的裁判意见予以了论述——广东省高级人民法院根据担保法解释第129条关于主合同与作为从合同的担保合同的争议管辖权的规定的内容——“主合同和一般担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定案件管辖”,认为由于在纬通与嘉城的主合同之间已经存在明确的仲裁条款,即该仲裁条款同样应适用于从合同的管辖权,因此该仲裁协议排除了法院对本案的管辖权,仲裁条款适用于本案主合同当事人纬通公司与嘉城公司之中以及从合同的当事人纬通公司与惠州市政府之间。

但是,在中华人民共和国最高人民法院作为二审法院的上诉程序中,最高法院则完全坚持了合同相对性的原则,认为纬通公司于惠州市政府的履约担保纠纷完全不同于纬通公司和嘉城公司之间的承包工程合同纠纷,这是两个不同的民事法律关系。因为债权人纬通公司与担保人惠州市政府签订的《履约确认书》之中并未约定仲裁条款,所以认为纬通公司针对惠州市人民政府向广东省高院的起诉应当被受理。 15

三、国内相关立法缺失的现状及其对法律实践引发的困惑分析

对于担保人是否受被担保人与他人仲裁协议约束的问题,国内现行法律制度并不完善,并未制订直接、明确的规定。《仲裁法》及其司法解释、《担保法》及其司法解释等规定未针对担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束这一法律关系的调整做出直接规定。国内相关立法缺失的现状已对法律实践引发了相关的困惑。

(一)国内相关立法缺失的现状

1. 国内仲裁相关立法缺失的现状

首先,在仲裁法领域,《仲裁法》第4条规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。”此外,《仲裁法》同时规定仲裁协议必须采用书面形式。

再者,在仲裁司法解释领域,最高院在《仲裁法司法解释》中对仲裁案外人或第三人作了原则性规定。最高院在司法解释正式出台前的修订稿中还曾拟定过涉及仲裁案外人或第三人更为宽泛的内容,最高院总共对其修订了三稿, 16 在其第一稿的第1条第3款规定:“第三人行使订立仲裁协议的一方在仲裁事项中的权利的,仲裁协议对第三人有效。”2004年2月的修改稿中第1条第3款改为:“仲裁协议当事人之外的第三人行使订立仲裁协议的一方在仲裁事项中的权利或者承担仲裁事项中的义务的,仲裁协议对第三人有效。” 17 根据这一修改,显然承担债务担保义务的担保人可以被视为承担仲裁事项中的义务的第三人,因此根据该条款,担保人应受到主合同仲裁协议的约束。在2004年7月的征求意见稿中,最高法院又对仲裁协议的效力是否可以向连带保证责任人扩张的问题进行了尝试和探讨。其中第7条第2款规定:“人民法院或者仲裁委员会受理主合同纠纷,当事人同时向连带责任保证人主张权利的,人民法院或者仲裁委员会可以一并审理。主合同和连带责任保证约定有不同的仲裁委员会的,债权人向债务人和保证人主张权利的,先受理的仲裁委员会依当事人申请可以一并仲裁。”第15条第3款规定:“与仲裁事项有密切联系,且另行诉讼会给法院管辖与审理以及当事人诉讼造成严重不方便的,仲裁机关可以一并仲裁。”这样的规定实际上体现了在连带责任担保中扩张主合同仲裁条款效力的倾向。但是后来《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释(征求意见稿)》却删除了这一内容,修订稿内容为:“行使订立仲裁协议的一方在仲裁事项中的权利的,仲裁协议对第三人有效。”2006年最后出台的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》具体规定了当事人订立仲裁协议后合并、分立的情况下, 18 当事人订立仲裁协议后死亡的情况下, 19 以及债权债务全部或者部分转让的情况下, 20 原有仲裁协议对继受人、继承人、受让人有效。但是,在现有的仲裁法及其相关司法解释中却并未提及被担保人与债权人主合同中的仲裁条款能否扩张适用于担保人的规定。

2.国内担保法相关立法缺失的现状

首先,国内《担保法》中并不存在关于诉讼或仲裁管辖的相关规定,因其系实体法,其通常不会对涉及争议解决方式的程序法问题进行规定。再次,在担保法司法解释中规定了担保合同作为从合同与债权债务主合同的诉讼管辖事宜——《担保法司法解释》第129条第1款的规定:“主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定合同管辖。”以及第2款的规定:“主合同与担保合同选择的管辖法院不一致的,应当根据主合同确定管辖。”即现有的担保法及其相关司法解释中却并未提及被担保人与债权人主合同中的仲裁条款能否扩张适用于担保人的规定。

(二)国内相关立法缺失的现状及对法律实践引发的困惑

1.案例一、不同层级法院对债权债务及担保关系主从合同管辖权问题的处理

此处要提及的依然是““惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”这一典型案例。一审广东省高院根据担保法解释“主合同和一般担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定案件管辖”的规定,认为由于在纬通与嘉城的主合同之间已经存在明确的仲裁条款,因此该仲裁协议排除了法院对本案的管辖权;但在最高院作为二审法院的上诉程序中,最高法院则完全坚持了当事人意思自治与合同相对性的原则,认为纬通公司于惠州市政府的履约担保纠纷完全不同于纬通公司和嘉城公司之间的承包工程合同纠纷,这是两个不同的民事法律关系,因为债权人纬通公司与担保人惠州市政府签订的《履约确认书》之中并未约定仲裁条款,所以认为纬通公司针对惠州市人民政府向广东省高院的起诉应当被受理,进而对广东省高院所作之裁定予以了撤销。

2.案例二、主合同约定仲裁条款,担保合同未约定仲裁条款的案例

此案件系深圳事中级人民法院于(以下简称“深圳市中院”)针对深圳仲裁委员会于2011 年受理并做出裁决的仲裁案件(案号:[2011]深仲裁字第601号,以下简称“601号裁决书”)的司法审查与监督案件案件。该案案情及裁决内容如下:

2007年2月1日,香港友邦公司与成都优邦公司签订一份《商标使用许可合同》。合同约定香港友邦公司将已注册的“YOBO优邦”许可成都优邦公司使用;许可使用的时间为5年,自2007年1月1日起至2011年12月21日止。许可使用的商品限于经济型文具产品,具体产品范围由成都优邦公司与深圳长友公司商议。香港友邦公司授权深圳长友公司监督成都优邦公司使用注册商标的商品质量。许可使用商标为有偿使用,按固定使用费和销售额比例提成相结合的原则支付商标使用费。纠纷解决方式,由双方先行协商,协商不成时,双方一致同意将争议提交仲裁委员会仲裁。2007年2月7日,第二、三、四被申请人共同签署一份《担保书》,就本案合同共同为成都优邦公司向香港友邦公司提供担保。担保范围包括支付商标使用费等所有法律事项,保证责任为连带保证责任,担保书未约定争议解决方式三保证人均在该《担保书》上签名。2011年1月,香港友邦公司向仲裁委员会提出仲裁申请,仲裁庭之后作出裁决如下:(1)终止香港友邦公司与成都优邦公司的《商标使用许可合同》;(2)成都优邦公司向香港友邦公司支付欠交的商标使用费人民币3666666元;(3)成都优邦公司向香港友邦公司支付律师费人民币30000元;(4)三个保证人对成都优邦公司的上述支付义务承担连带清偿责任等;之后,成都优邦公司、保证人不服裁决,向深圳市中院申请撤销该仲裁裁决,主要理由为仲裁裁决对没有约定仲裁条款的担保书进行裁决不当。深圳市中院认为案件所涉的《商标使用许可合同》与《担保书》虽然有主从关系,但两个合同的签约主体不同,保证人并非是《商标使用许可合同》的签约主体,且《担保书》中并未约定该保证合同受主合同《商标使用许可合同》的仲裁条款约束。而仲裁是建立在当事人有真实有效的仲裁协议的基础上的,只有经当事人明示授权,仲裁庭才能取得处理纠纷的权力;且对于仲裁协议的形式,一般均要求是书面的形式。在主合同中有仲裁条款,而担保合同中没有仲裁条款的情况下,从仲裁协议必须明确且采用书面形式的要求来讲,无法推定保证人默示接受主合同中的仲裁条款,因此不能认定主合同的仲裁条款对担保合同有约束力。由此,仲裁庭对没有约定有仲裁条款且没有约定受主合同的仲裁条款约束的担保合同进行审理并作出裁决,是欠缺依据的,据此最终认定:仲裁庭对无仲裁条款的《担保书》进行审理并作出裁决,其属于无权仲裁或超越仲裁协议范围的问题,

该案系经过广东省高级人民法院审查并经最高人民法院批示的案件,三级法院均持同样的观点——主合同有仲裁条款,从合同担保合同对此没有约定且担保人不同意进行仲裁的,从合同不受主合同中仲裁条款的约束。

2. 案例三、主合同未约定仲裁条款,担保合同包含了仲裁条款的案例

此案件系黑龙江省大庆市中级人民法院(以下简称“大庆市中院”)针对仲裁委员会于2015年受理并做出裁决的仲裁案件的司法审查与监督案件([2016]黑06民特25号裁定书)。该案案情及裁决内容如下:2012年国庆期间,AA向B提出借款请求,B从亲属处筹借并自筹现金三笔总计9988000元,于2012年2月1日出借给A。A根据以上三笔借款数额给B出具三份借据,同时在三份借据上说明此据具有收条及欠条作用,收款方式为现金,并约定在2013年12月1日前偿还全部欠款,三份借据中未约定争议仲裁事项。2015年10月20日B与A签订抵押还款协议一份,约定:“因被申请人A与C拖欠B欠款,A自愿以其加油站用于债务担保,欠款数额按A和C签署的欠据为准。合同内还约定A不能在2016年10月30日偿还全部欠款,B有权以该加油站优先受偿。同时约定双方如本合同发生争议,由仲裁委员会仲裁。”争议发生后,B于2015年5月29日向仲裁委员会申请仲裁,该委员会裁决A应返还借款并承担逾期还款利息。之后,A因不服该仲裁裁决,向大庆市中院提起诉讼,要求撤销该仲裁裁决。大庆市中院认为当事人双方系在抵押担保合同中约定了仲裁条款,并未在主合同借款合同中约定仲裁事项,其根据《仲裁法司法解释》第十九条“当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决,经审查属实的,人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。但超裁部分与其他裁决事项不可分的,人民法院应当撤销仲裁裁决”的规定,对裁决予以撤销。

本案的主合同未约定仲裁条款,而担保合同包含了仲裁条款,当事人根据担保合同的仲裁条款提起仲裁,所作裁决被法院认定为超出仲裁范围而遭撤销。担保合同包含仲裁条款而借款合同(主合同)不含仲裁条款,当事人根据担保合同提起仲裁,仲裁庭的裁决涉及借款合同内容,裁决被法院认定为超出仲裁范围,并且认定超裁部分不可分,因此,整个裁决被法院撤销。

四、担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束的实践分析及法理探究

(一)主合同仲裁协议约束担保人问题的学理争论

囿于法律规定中规则的缺失,对于主合同仲裁协议能否约束担保人的问题,法学理论界争议颇多,反对将主合同仲裁协议扩张适用于担保人的观点和赞成将主合同仲裁协议扩张适用于担保人的观点各有支持者及其理论依据。

1. 观点一:除非担保人明确表示同意,主合同仲裁条款不能约束担保人

认为除非担保人明确表示同意,否则主合同仲裁条款不能约束担保人的观点首先建立在仲裁当事人意思自治理念的基础之上。意思自治原则是仲裁制度的基本理论根基,对此著名国际贸易法学家施米托夫(Clive M. Schmitthoff)曾指出:“商事仲裁法中的首要原则是当事人意思自治原则。除非当事人同意将其争议提交仲裁而不是在法院诉讼,否则就不会有仲裁。” 21 如果从当事人意思自治的视角来分析仲裁条款能否约束担保人的问题,则如前所述,主合同中的仲裁条款是被担保人与债权人之间意思自治的产物,但是却并不涉及担保人同意仲裁的意思表示。除非担保人在主合同上签署确认或者明确表明接受适用主合同中的仲裁条款,否则按照仲裁条款意思自治的原则,主合同中的仲裁条款无法约束担保人。如果将主合同仲裁条款扩大适用于担保人,则等同于剥夺了担保人选择争议解决方式的自由;如果仲裁已经开始,担保人也被剥夺了自由选择仲裁员的权利,这对于担保人来说显失公平。这是因为根据《纽约公约》之规定,如果存在担保人没有接到组庭通知,被剥夺了提名仲裁员的权利等程序问题,则最终可能导致仲裁裁决成为一纸空文而无法获得承认和执行。 22

反对主合同仲裁条款在没有担保人明示同意的情况下约束担保人的第二个法理基础在于合同相对性原则(Privity of Contract)。按照合同相对性理论,只有合同原始当事方可以获得合同权利与承担合同义务,也只有合同当事方才拥有诉权或者能够被起诉。 23 合同相对效力原则承袭自罗马法“任何人不得为他人缔约”(Alteri stipulari nemo potest)之传统, 24 认为合同所设定的权利义务,只能对订立合同的双方产生约束力。基于契约特别关系之性质,仅债权人得向债务人请求履行给付义务或附随义务,其他第三人在契约上既不享有权利,亦不负担义务。 25 合同相对性的原因不难理解。首先,合同相对效力原则是意思自治原则的当然结果:只有在合同中表达自己意志的人,才能受该合同的约束。 26 其次,如果第三人可以为自己的利益强制合同的执行,那么合同当事方根据自己的意思随时废除或者修改合同的权利将受到不适当的限制。 27 因为仲裁条款是主合同当事人,即债权人与被担保人之间的约定,根据合同相对性的理论,债权人与被担保人之间有关仲裁条款的约定显然不应当被扩张适用于担保人这个非主合同缔约方。

2.观点二:主合同仲裁条款的效力可以扩张适用于担保人

认为主合同仲裁条款的效力可以扩张适用于担保人的观点建立在仲裁协议效力扩张理论的基础之上。根据仲裁协议效力扩张理论,仲裁协议不仅对仲裁协议的签字方有约束力,在某些特殊情况下,还需要或应该使仲裁协议对非签约的第三人产生约束力,也就是说仲裁程序可以由第三人或向第三人提起。 28 仲裁协议对未签约人的这种不断扩张的法律约束力也被某些学者形象地称为仲裁协议的“长臂效力”。 29 实际上仲裁协议效力扩张理论突破了合同相对性理论,主要在下述七个方面为合同相对性对于仲裁条款当事人的限制提供了例外: 30 ①并入条款(Incorporation by Reference), 31 ②代理(Agency),③债务承担(Assumption), 32 ④允诺禁反言(Estoppel),⑤第三方为合同受益人(Third Party Beneficiary), 33 ⑥法人人格否认与刺破公司面纱(Veil-Piercing/Alter-Ego), 34 ⑦权利转让(Successors in Title)。 35 联合国国际贸易法委员会在纽约召开工作组会议,在其工作报告中提出了各种涉及仲裁协议是否可以延伸适用于第三方未签署人(non-signatory third party)问题的特殊情形, 分别涉及第三方利益合同、合同转让、代位、公司合并与分立、母公司等情形下, 原当事人已经达成有效的仲裁协议, 可以约束后来成为合同一方或继承了合同中某些权利义务的第三方,因此支持了仲裁协议效力扩张以突破合同相对性的观点。 36 在有些学者看来,仲裁协议效力的扩张甚至可以完全无视当事人意思表示,即仲裁协议效力扩张机制无须当事人明示而自动完成。只要当事人之间进行了足以引发仲裁协议效力扩张的一定的民事法律行为,进行仲裁的意思表示可以推定,就可以引起仲裁协议效力扩张的法律后果,而无须当事人在这一过程中为明确的进行仲裁的意思表示,亦无须签订书面的仲裁协议。 37 此种将仲裁协议效力扩张于第三人的理论为将主合同仲裁协议扩张适用于担保人的观点提供了理论背景。

综上所述,当事人意思自治以及合同相对性理论支撑了仲裁条款仅能约束条款缔结方,因而无法对担保人产生约束力的观点;与之相反,仲裁条款扩张理论则为突破意思自治以及合同相对性,而将债权人与债务人之间的担保合同中的仲裁条款适用于担保人的观点提供了法理基础。两种观点针锋相对,从而衍生出了学术界以及司法实务中对于主合同仲裁条款能否约束担保人问题相异的看法。

(二)主合同仲裁协议约束担保人问题的国内外司法实践评析

1.主合同仲裁协议约束担保人问题的国外司法实践评析

在国外的司法实践中,对于担保人是否要受主合同仲裁条款约束的问题,司法或者仲裁实践结果不尽相同。如上文第二部分所述的一致,在美国,法院虽然在很多方面都同意仲裁条款的扩张适用,但是对于担保问题上,还是持较为保守的态度,倾向于认为除非存在担保人明确的同意或者可以证明担保人默示同意接受主合同仲裁条款,则担保人不受主合同仲裁条款的约束,这样的结论可以在Grundstad v. Ritt一案的裁决中看到,法院认为担保人并不受一个缺乏他明确同意仲裁意思表示的仲裁条款的约束。 38 同样的结论也可以在Asplundh Tree Expert Co. v. Bates案中找到。 39 同样如上文第二部分所述,在瑞士联邦,在一个非常著名的案件中,瑞士联邦最高法院因此作出了一个在世界范围内获得了广泛关注的裁定——否定了主合同仲裁条款对于担保人的约束力。但是在ICC的Universal Pictures v. Inex Film and Inter-Export案中,作为担保人的政府实体被裁决应受主合同仲裁条款的约束。 40

通过上述案例可见,目前国际上对于担保人是否受主合同仲裁条款约束的问题并没有完全一致的看法,法院裁定和仲裁裁决的得出仍然依赖于个案中的具体事实。

2.主合同仲裁协议约束担保人问题的国内司法实践评析

中国目前可以查知的与主合同仲裁协议对于担保人约束力有关的案例并不多,其中最有代表性的便是上文第二及第三部分重点分析过的“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”。 41 就广东省高院的裁判意见,结合《担保法司法解释》第129条关于担保合同与债权债务主合同管辖权的规定而言,其实际上是在担保合同纠纷诉讼管辖问题上将主从合同统一起来予以规定。但是,鉴于诉讼和仲裁的不同性质,能否将这一有关诉讼的规定扩大化地类推于仲裁领域,乃是值得商榷的——本文上述第二部分对该案已做详细描述,广东省高院根据《担保法司法解释》第192条做出的裁判,最高人民法院却以合同相对性原则否定了广东省高院的裁判意见,根据裁判机构适用法律的法理学分析,对于某一法律关系的调整存在法律规则的应当直接适用法律规则,而不应抛开法律规则而适用法律原则,在无相应法律规则的条件下才可适用法律规则。由于我国商事仲裁方面的立法相对并不完善,仲裁法律实践中较多缺失的法律规则均系参照民事诉讼法上的诸多规则予以适用的;在本案中,在存在调整几乎相同或类似法律关系的管辖权法律规则的前提下,最高院却适用法律原则的做法,从法理学的角度上去分析似乎存在问题,若最高院在裁判意见中对前述法理学原理予以阐述与说明,并就仲裁与诉讼系两种不同争议解决方式等予以论述,则可能起到更能服众的效果。 42 另一方面,因为仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的方法。也就是说,在仲裁解纷制度中,仲裁庭对争议作出裁断的权利来自于当事人的授权。而诉讼中法院之所以可以对争议问题做出裁断,而且当事人必须遵守,其效力实际上来自于国家强制力的保障、法律授权或者当事人对于法院管辖的选择。 43

可见,在中国的司法实践中,不同法院对于不同法律关系的调整适用的系不同的裁判方法与标准,而从本质上来看,仲裁和诉讼在解决争议的理念上有着根本的不同,因此不宜将由强制力保障的诉讼之规定直接类推适用于仲裁中的问题。

(三)担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束的建模分析

在涉及担保问题的法律关系中,存在着三方当事人,这三方当事人之间有两种可能的合同关系:

第一种可能的合同关系是债权人、债务人与担保人三方之间仅仅缔结了一份合同,合同中不但约定了债务清偿的问题,而且约定了担保人的保证方式和保证责任等内容。由于三方当事人之间仅仅存在一份合同,一个仲裁条款,同时由于担保人签署了合同,签署的行为意味着担保人对于合同条款,包括合同中仲裁条款的约束。因此在这种债权人、债务人和担保人共同缔结一份合同的情况下,合同中仲裁条款当然地可以约束担保人,并无争议。

第二种可能的合同关系在担保关系中更为常见。债权人和债务人二者首先就债务清偿的问题缔结合同,之后债权人再与担保人缔结合同关系,由担保人向债权人保证期满后清偿债务(连带责任保证)或者在债务人不能履行债务清偿义务时代为清偿(一般保证)。很明显,在这种法律关系中,三方当事人之间有两个合同关系,一个是债权人与债务人之间的合同,即主合同;一个是债权人与担保人之间的合同,即从合同。仲裁条款能否约束担保人的问题往往产生在这种情况下。

(四)担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束的法理探究

1.法理根源问题——私法意思自治最典型产物之仲裁协议的法理探究

当事人意思自治系私法领域最主要的原则之一,尤其在商事仲裁制度,当事人意思自治系首当其冲的重要原则,当事人意思一致选择仲裁解纷方式的自治方式即达成仲裁协议,此系商事仲裁制度的基石。仲裁协议是指当事人之间达成的将已经发生或可能发生的争议提交仲裁的意思表示。“仲裁协议在整个仲裁制度中占有极其重要的地位,是仲裁程序得以进行的基础和前提,可以说是整个仲裁制度的基石。” 44 一般情况下,只有在当事人存在共同的意思表示,表明将他们之间的争议提交仲裁进行裁决的情况下,仲裁协议才具有约束力。在仲裁协议的问题上贯彻当事人意思自治,其理念乃是基于仲裁员裁决权限不像法官那样来自于国家强制力,而是完全来自于当事人的授权,因此若缺少当事人自愿将争议提交仲裁之合意,仲裁员则无权对争议问题进行裁断。 45 由此可见,仲裁协议对于当事人的约束力建立在当事人合意的基础之上。对于当事人意思自治的要求也是基于《纽约公约》的要求,如果欠缺了当事人将争议提交仲裁的合意,就会因为不符合《纽约公约》对于仲裁协议的要求,从而导致仲裁裁决无法获得承认和执行,仲裁协议将当事人意思自治这一私法领域古老原则体现得淋漓尽致。

但是,这种对于意思自治的要求却犹如达摩克利斯之剑一般,会造成担保法律关系中仲裁条款约束力的不确定性的效果。究其原因,这是因为在担保法律关系中,往往存在主从合同两个法律关系,三个不同的合同主体,因而就会产生仲裁条款效力扩张与否的问题。债务人与债权人主合同中的仲裁条款能否扩张适用于担保人?囿于上述仲裁当事人意思自治原则,主合同中的仲裁条款是债务人与债权人之间意思自治的产物,但是却并不涉及担保人同意仲裁的意思表示。除非担保人在主合同上签署确认或者明确表明接受适用主合同中的仲裁条款,否则按照仲裁条款意思自治的道理,主合同中的仲裁条款无法约束担保人。但是如果主合同中的仲裁条款因为不具有担保人对于仲裁的认同而无法约束担保人的话,带来的后果可能就是明明是一个债务,但是债权人对于债务人和担保人却要分别通过仲裁和诉讼两种途径要求清偿,这无疑会增加不必要的诉讼成本。因此本文将要讨论的就是被担保人与债权人主合同中的仲裁条款能否扩张适用于担保人的问题,亦即仲裁协议效力扩张理论能否被用来解决担保人是否受主合同仲裁条款约束的问题。

2.法律原则问题——契约相对性的法理探究

下文将主要在同时存在债权债务合同与担保合同两个合同关系的语境下进行分析论述。同时存在两个合同情形时,主合同仲裁条款能否约束担保人的问题会产生两种情况:一是主合同与担保合同二者同时存在仲裁条款,且两个仲裁条款不一致,此时主合同的仲裁条款能否取代担保合同的仲裁条款?二是担保合同中并未订有仲裁条款时,能否将主合同的仲裁条款扩张适用于担保人?分述如下:

A.主从合同中各有仲裁条款时,主合同中的仲裁条款能否约束担保人?

两个合同中同时存在仲裁条款的情况是指在债权人与债务人之间债权债务的主合同中存在一个仲裁条款,但是在担保人与债权人的担保合同中又存在另外一个仲裁条款,且两个仲裁条款的内容并不完全一致。在这种情况下,既然担保人与债权人在担保合同中已经缔结了仲裁条款,签署担保合同就意味着担保人接受了担保合同中的条款,也包括担保合同中的仲裁条款,因此不宜也不应当将主合同中的仲裁条款强加于担保人身上,更不宜用主合同中的仲裁条款替换担保合同中的仲裁条款,否则就等同于用债权人与债务人之间的意思表示替代了担保人本身的意思表示。

B.仅在主合同中有仲裁条款时,能否将主合同中的仲裁条款扩张适用于担保人?

当债权人与债务人之间的主合同中存在仲裁条款,但是担保合同中却并不存在仲裁条款时,就往往会产生能否将主合同中的仲裁条款适用于担保人的问题。在主合同中的仲裁条款能否适用于担保人的问题上直接适用仲裁条款效力扩张理论恐怕并不合适,这是因为担保合同关系恐怕并不能够完全等同于债权债务让与。 46 在债权债务让与中,接受了让与的债权债务关系实际上等同于对于原来债权债务合同的认可,但是在担保法律关系中,担保合同可能与原来的债权债务合同并没有承继关系,担保合同的作用只是在原来的合同不能履行时为主合同债权人提供了来自于另外的担保合同的一种辅助性保障。因此,要想使主合同中的仲裁条款适用于担保人,则担保合同中必须明示接受主合同中的仲裁条款,或者至少包括一个包含并入主合同仲裁条款的条款。如果担保合同中不存在有关仲裁条款的上述合同条款设计,除非担保人明示或默示接受主合同仲裁条款,否则主合同仲裁条款不应当被直接扩张适用于担保人,此乃出自于对担保人意思自由的尊重。因为担保人接受了担保合同,他仅仅希望对债务人的债务提供保证责任,而不是像债务转让那样接受了整个债务的承担,在这个意义上,担保合同在独立性上要强于债务让与合同,因此仲裁条款效力扩张理论在担保人问题上的适用也应当弱于在债权债务让与中的可扩张性。

扩张主合同仲裁条款于担保人的问题又可以从两方面考虑:一方面问题是担保人在其与债权人之间没有仲裁条款的约定时,能否适用主合同中的仲裁条款而主张他与债权人之间的纠纷通过仲裁途径解决;另一方面问题是在担保合同不存在仲裁条款时,债权人能否依赖主合同中的仲裁条款对担保人提起仲裁申请。

a、担保人能否依赖主合同仲裁条款?

在担保合同不存在仲裁条款时,如果担保人希望采用仲裁方式解决争议,则其在三种语境下可以援引债权人与债务人主合同仲裁条款。

⑴ 担保合同中存在仲裁条款适用于担保人的明确约定或明确并入主合同仲裁条款情形:即使担保合同本身并不存在仲裁条款的特殊规定,但是担保合同中如果存在主合同仲裁条款适用于担保人的明确约定,则等同于担保人接受了主合同中的仲裁条款,这一条款扩张适用于担保人当无疑异。问题主要存在于并入条款,即如果担保合同中约定并入主合同条款,这种并入条款的加入能否使主合同中的仲裁条款也适用于担保人?此种情况下,合同并不是特别的包含一个仲裁条款,而是包含一个条款,其指向另外一个文件(通常来说是主合同),而这份文件中包含有一个仲裁条款。 47 之所以会产生合同并入条款能否将原合同中的仲裁条款扩展至第三人的争论,其原因在于对仲裁条款性质以及由此衍生出的仲裁条款独立性的不同看法。仲裁条款之所以具有独立性,是由仲裁协议的性质决定的。仲裁协议的性质有多种学说:一是“诉讼法上契约说”,即认为诉讼契约是诉讼法上规制的契约,因此也就独立于合同其他条款,而不能通过单一的合同并入条款并入新的合同之中,而必须借助于并入仲裁条款的特别说明;二是“实体法契约说,即仲裁协议本质上与一般民商事契约并无差异,实为民商事契约之一种形态,因此仲裁条款的并入无须特别声明。 48 对于如何看待并入条款的扩张效力,在英国充斥着争论,特别是对提及是否需要“独立的和特别的术语”特别指向仲裁条款没有一致意见。但总的说来,并入条款中问题上争论的焦点往往集中在认定当事人是否明确知道并入的事实,并有充分的机会了解其内容。因此笔者认为,在并入条款的问题上仍然要尊重当事人意思自治,如果担保人有机会充分了解担保合同中已经并入主合同仲裁条款,比如并入条款采用了很明确的表述特别指出所有主合同条款包括主合同中的仲裁条款全部并入保证合同,则应当承认主合同仲裁条款对于担保人的约束力,否则主合同仲裁条款不宜扩张至担保人。正如已经并入新加坡《国际仲裁法》 49 的联合国《国际商事仲裁示范法》第7条第2款规定的那样,在合同中援引载有仲裁条款的一项文件即构成仲裁协议,但该合同须是书面的而且这种援引足以使该仲裁 条款构成该合同的一部分。

⑵ 担保人明示或默示接受主合同仲裁条款情形:担保人明示或默示接受主合同仲裁条款,无论这种接受是在担保人与债权人订立担保合同之时达成,还是在争议产生之后达成,都应当认为主合同仲裁条款基于担保人意思自治而对担保人产生约束力。担保人在明示或默示接受了主合同仲裁条款之后,也可以援引该条款而对债务人或债权人提起仲裁,而绕过诉讼的纠纷解决方式。其实担保人明示或默示接受主合同仲裁条款的情况是有利于仲裁进行的,因为这不会因为担保人要求就担保合同另案诉讼,有利于争议的最终解决和防止矛盾判决和裁决的发生。

⑶ 依赖债权人禁止反言情形:其实在担保人能否援引主合同仲裁条款以对债权人提起仲裁的问题上,英美法上的“禁止反言”理论(Estoppel)亦可以作为较好的理论支撑。“禁止反言”原则主要解决如果仲裁协议以外的当事人,基于某种原因,引用仲裁协议中的实体条款,主张自己的权利,这时候仲裁协议是否对其有效,仲裁协议效力能否扩张的问题。“禁止反言”原则禁止一方当事人用相互矛盾的语言和行为来主张对他人的权利,其本质在于不允许一方当事人通过违背其先前所作的允诺行而造成对另一方当事人权益的损害。按照该原则,一个人因他的行为,或者当他有义务说明时的沉默而被禁止主张他在该方面曾有的权利;作为一方当事人自愿行为的结果,他不得向他人主张权利,因为后者已正当合理地信赖这种行为,并改变其地位,以至于如果允许他否认这种行为,后者将蒙受损失。 50 在仲裁条款中已经签字的一方当事人如果利用合同中的实体条款向非签字的第三人主张权利时,他的主张行为在事实上确认了双方当事人之间合同关系的存在。若此时第三人欲通过仲裁的方式解决他们之间的争议,则签字的一方不得否认仲裁条款对其与第三人的约束力。因此,根据“禁止反言”原则,如果债权人已经主张了对担保人其在主合同中的实体权利,则在担保人主张以主合同仲裁条款解决争议时,债权人不得反言。即当债权人已经主张了对担保人其在主合同中的实体权利,则在担保人主张以主合同仲裁条款解决争议时,主合同仲裁条款约束担保人,担保人得以援引。

b、债权人能否依赖主合同仲裁条款?

对于债权人能否依赖主合同仲裁条款,以解决其与担保人之间的争议的分析与上文对于担保人依赖仲裁条款的分析差异不大。当担保合同中存在仲裁条款,并可因此确认担保人明确约定或明确并入主合同仲裁条款;或者,债权人有证据证明担保人已明示或默示接受主合同仲裁条款,则主合同仲裁条款可以约束担保人,债权人可以援引主合同仲裁条款而对担保人提起仲裁。此种情况下,对于主合同仲裁条款效力的扩张问题的分析,其实仍是建立在担保人意思自治的基础之上的。

3.法律规则问题——连带及一般保证责任形式的法理探究

对于主合同仲裁协议的效力能否扩张至担保人的问题,有学者从连带责任保证与一般保证之划分的角度进行分析:其认为在连带保证合同中,主合同有仲裁条款,保证合同没有仲裁条款,该仲裁条款对保证合同的当事人应当有约束力。因为保证人愿意承担连带的保证责任,应视为知道或者理应知道主合同中的仲裁条款,并且愿意受仲裁条款的约束。而在非连带保证责任中,则应严格遵照合同当事各方的意愿,在主合同纠纷未经仲裁,并就主债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,担保人对债权人可以拒绝承担担保责任,也不能强行被拉入仲裁程序中。 51 显然,这些学者已考虑到采用私法意思自治原则排除主合同仲裁条款约束力的后果,因为如果主合同中的仲裁条款因不具有担保人对于仲裁的认同而无法约束担保人的话,带来的后果可能就是明显系同一债权债务法律关系,但是债权人对于债务人和担保人却要分别通过仲裁和诉讼两种争议解决途径要求清偿,这无疑会增加不必要的诉讼成本,并将造成司法资源的巨大浪费。这种区分担保责任类型而分别讨论的思路值得借鉴。但是对此,笔者仍坚持仲裁协议当事人意思自治的观点,如果缺少当事人对于仲裁协议明示或默示的接受,在担保关系中不宜将主合同仲裁条款的效力直接扩张至担保人。是因为不能从事情的结果去反推其前提,不应从结果的正当与合理性去反推之前的程序。任何为了最终裁决的一致,为了司法和仲裁效率之考虑的争议解决结果,都不宜反推适用于仲裁开始前对于仲裁协议约束力的判断。反之,如果在仲裁协议上尊重了担保人意思自由的意愿,才是从一开始就真正地实现并保障了程序的公正性和合理性。

五、结论

综上所述,对于主合同仲裁协议能否约束担保人问题,中国现行法律与司法解释并未做出直接及明确的规定,因此导致了司法实践中的无所适从。在法学理论上,由于支持限缩主合同仲裁协议效力的合同相对性理论、当事人意思自治理论,与主合同仲裁协议扩张于担保人的仲裁协议效力扩张理论三者并存,从而在学理上形成了此消彼长、相互制衡的两种相异观点。笔者认为,在主合同仲裁条款能否约束担保人的问题上,应当区分不同的层次和不同的情况分别予以分析。首先,必须明确区分合同关系:如果债权人、债务人和担保人三者之间仅仅缔结了一份合同,则该合同仲裁条款可以约束已经签字的担保人,此已为界内无异议的共同观点;但是,如果债权人和债务人之间存在一份主合同,主合同中约定仲裁条款,债权人与担保人之间又订立了一份从担保合同,则又需要解构成为不同的情况。第一种情况是,当主从两份合同中各有仲裁条款时,无论担保的情况是连带责任保证还是一般保证,都应当尊重当事人在合同中所做的有关仲裁条款的约定,而不能以主合同仲裁条款替代担保合同中的仲裁条款。第二种情况是,仅仅在主合同中存在仲裁条款,而担保合同中并无关于仲裁条款的安排,此时在担保合同中明确约定适用主合同仲裁条款、担保合同明确并入主合同仲裁条款、担保人明示或默示接受主合同仲裁条款以及债权人事先允诺的四种情况下,担保人可以援引主合同仲裁条款而要求将自己与债权人之间的争议提交仲裁;同样,在债权人能够证明担保人明示或默示接受主合同仲裁条款,或者担保合同中明确并入主合同仲裁条款的情况下,债权人也可以依赖主合同中的仲裁条款对担保人提起仲裁。最后,关于对于担保人是否受债权人与债务人仲裁协议约束的问题,鉴于界内学理上支持与反对将主合同仲裁条款扩张适用至担保人的观点针锋相对,且各有其法理基础的奠基、法学理论的支撑以及司法实践的应证,但笔者始终坚持的观点是:在主合同仲裁条款能否扩张至担保人的问题上,必须严格尊重当事人意思自治原则,如果缺少上述明确或可推知的仲裁合意或者其他一些可能存在的情况,则不宜将主合同仲裁条款直接扩张至担保人。

注释:

* 葛黄斌,新加坡律明律师事务所董事合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、泰国仲裁中心以及多家仲裁机构仲裁员。

** 张戈,上海建纬(武汉)律师事务所律师,贵阳仲裁委仲裁员,武汉大学国际私法学硕士,同时拥有建设工程项目管理学士学位、法学学士学位、国际私法学硕士学位。

1.国内司法实践中,追加案件第三人、有独立请求权第三人申请加入某一诉讼案件中的,主审法官的个人意愿非常重要或关键,笔者曾办理的借款合同债权转让案件中,笔者作为债权受让方申请作为独立请求权第三人申请加入债权人与债务人的诉讼案的,法官在收取申请后竟对其直接无视而径行审理原案,笔者向该法官所属审判庭提出异议后,其庭长亦认为该案应当准许笔者一方作为独立请求权第三人加入诉讼,否则原案件的判决与之后的判决将可能产生矛盾的情形。

2.一般来说,仲裁协议的效力主要表现在三个方面:第一,仲裁协议是当事人双方同意将争议提交仲裁的意思表示;第二,仲裁协议确立了仲裁庭对于案件的管辖权,从而排除了法院管辖;第三,仲裁协议是仲裁员裁量权限的来源。在上述意义上,可以说仲裁协议同时兼具合同(contractual character)和管辖权限(jurisdictional character)的双重性质。See Julian D M Lew et al, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 100.

3.参见赵健:《长臂的仲裁协议:论仲裁协议对未签字人的效力》,载《仲裁与法律》法律出版社2000年2月版,第25页。

4.联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)于1966年由联合国大会设立(1966年12月17日 第2205(XXI)号决议)。联合国大会在设立贸易法委员会时承认,各国的国际贸易法律存在差异,给贸易流通造成了障碍,因此,联合国大会把贸易法委员会视作联合国可籍此对减少或消除这些障碍发挥更积极作用的工具。

5.UNCITRAL, Working Group on Arbitration Thirty-second session Vienna (20-31 March 2000) Report of the Secretary General Addendum: “Possible uniform rules on certain issues concerning settlement of commercial disputes: conciliation, interim measures of protection, written form for arbitration agreement”.

6.Technetronics v. Leybold-Geaeus GmbH,no.93-1254 (e. d. pa. june 10,1993). see arbitration&the law——AAA general counsel' s annual report (1993-94), p. 21.

7.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第8条第1款。

8.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第8条第2款。

9.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第9条。

10.该仲裁案之所以能够走入公众视线,是因为ICC最后的仲裁裁决因为执行问题而被呈现在法国法院面前,而且最终被巴黎上诉法院确认了仲裁裁决的效力,See 1978 Revue de L’ Arbitrage. p. 515; See also Albert Jan, Van Den Berg, Yearbook Commercial Arbitration (1986, Vol.Ⅺ), (Kluwer Law and Taxation Publisher, 1986), pp.128-133.

11.“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”,《人民法院案例与评注》(第3卷),借款担保,第52页及以下;也可以参见最高人民法院民事审判第二庭编:《民商审判指导与参考》,2000年第1卷,人民法院出版社2002年版,第250页。

12.See Grundstad v. Ritt, 106 F.3d 201 (7th Cir. 1997), 40 ATLA Law Report.133. And also can see at. http://case law.find law.com/us-7th-circuit/1435995.html.

13.See Asplundh Tree Expert Co. v. Bates, 71 F.3d 592 at 595 (6th Cir. 1995).

14.Swiss Federal Supreme Court, 4A_128/2008; See also Georg von Segesser, Patrick Rohn, No Extension of Arbitration Agreement to Non-signatory Parent Company Based on Letter of Guarantee, Kluwer Arbitration Blog, 14 May 2009; See also Herbert Smith’s Arbitration e-bulletin, Switzerland – Federal Supreme Court hands down important decision regarding the extension of arbitration agreements to non-signatories.

15.“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”,《人民法院案例与评注》(第3卷),借款担保,第52页及以下;也可以参见最高人民法院民事审判第二庭编:《民商审判指导与参考》(2000年第1卷),人民法院出版社2002年版,第250页。

16.最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》共修订了三稿,第一稿《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释(征求意见稿)》于2004年7月22日出台、第二稿《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释(修改稿)》、第三稿《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释(2005年3月1日稿)》分别于2004年12月27日、2005年3月1日出台。

17.在笔者看来,对于仲裁协议的三人,在严格意义上应当被称为是“仲裁协议非签字方”,从而区别于仲裁程序中参与仲裁过程的“第三人”。

18.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第8条第1款。

19.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第8条第2款。

20.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第9条。

21.[英]施米托夫:《国际贸易法文选》书,赵秀文译,中国大百科全书出版社1993年版,第611页。

22.《纽约公约》第5条第1款第2项。

23.Christopher Hill, Maritime Law, 6th ed., London: LLP, 2003, p.260.

24.[意]彼德罗·彭梵得著,黄风译:《罗马法教科书》,北京,中国政法大学出版社1992年版,第313页。

25.[台]王泽鉴:《契约关系对第三人之保护效力》,载《民法学说与判例研究(第二册)》,北京,中国政法大学出版社2005年1月版,第29页。

26.See J.Flour et J.Aubert, Droit civil, Les obligations, t. I, 5eédition par A.C.E. Paris, 1991, p.73. 转引自尹田:《论涉他契约——兼评合同法第64条、第65条之规定》,《法学研究》2001年第1期,第34页。

27.See G.H.Treitel, The Law of Contract, 7th ed., London: Sweet & Maxwell, 1987, p. 458.

28.杨秀清、韦选拾:《仲裁协议效力扩张若干问题研究》,载《仲裁研究》(第11辑),第8~9页。

29.参见赵健:《长臂的仲裁协议:论仲裁协议对未签字人的效力》,载《仲裁与法律》2000年第1期,第25页。

30.对于仲裁协议效力扩张的详细理论分析,See Carolyn B Lamm, Jocelyn A Aqua, Defining the Party – Who is a Proper Party in an International Arbitration before the Amercian Arbitration Association, International Arbitration Law Review, 2002, 5(3), p.84-92; Lawrence Boo, Who are Parties to an Arbitration Agreement? SIARB Seminar, 8 December 2009; 刘晓红:《国际商事仲裁协议的法理与实证》,商务印书馆2004年版,第180~212页。

31.之所以会产生合同并入条款能否将原合同中的仲裁条款扩展至第三人的争论,其原因在于对仲裁条款性质以及由此衍生出的仲裁条款独立性的不同看法。仲裁条款之所以具有独立性,是由仲裁协议的性质决定的。仲裁协议的性质有多种学说:一是“诉讼法上契约说”,即认为诉讼契约是诉讼法上规制的契约,因此也就独立于合同其他条款,而不能通过单一的合同并入条款并入新的合同之中,而必须借助于并入仲裁条款的特别说明;二是“实体法契约说,即仲裁协议本质上与一般民商事契约并无差异,实为民商事契约之一种形态,因此仲裁条款的并入无须特别声明;三是“混合说”,即认为仲裁协议兼有诉讼法上契约说及实体法上契约说的理论,参见谭兵主编:《中国仲裁制度研究》,法律出版社1995年版,第177~181页。有关案例参见Aughton Ltd v. MFKent Services Ltd (1991) 57 Build. L. R. 1; Giffen (Electrical Contractors) Ltd v. Drake & Scull Engineering Ltd (1993) 37 Con LR 84.

32.Sunkist Soft Drinks v. Sunkist Growers, 10 F.3d 753 (11th Cir.1993); J. J. Ryan & Sons v. Rhône Poulenc Textile SA, 863 F. 2d 315 (4 th Cir.1988)

33.The “Smaro” (1999) 1 LLR 225.

34.Carte Blanche (Singapore) Pte., Ltd. V. Diners Club Int’l Inc., (USCA 2nd Cir, 1993) 2 F.3d 24,26; Dow Chemical v. Isover St. Gobain, ICC Case No.4131, Interim Award, Sep.23,1982.

35.Kiyue Co Ltd v. Aquagen International Pte Ltd (2003) 3 SLR 130.

36.UNCITRAL, Working Group on Arbitration Thirty-second session Vienna (20-31 March 2000) Report of the Secretary General Addendum: “Possible uniform rules on certain issues concerning settlement of commercial disputes: conciliation, interim measures of protection, written form for arbitration agreement”.

37.参见杨秀清、韦选拾:《仲裁协议效力扩张若干问题研究》,载《仲裁研究》第11辑,第10~11页。笔者认为此处的“书面的仲裁协议”应当被表述为“狭义的书面仲裁协议”更为精确。

38.See Grundstad v. Ritt, 106 F.3d 201 (7th Cir. 1997), 40 ATLA Law Report.133.

39.See Asplundh Tree Expert Co. v. Bates, 71 F.3d 592 at 595 (6th Cir. 1995).

40.该仲裁案之所以能够走入公众视线,是因为ICC最后的仲裁裁决因为执行问题而被呈现在法国法院面前,而且最终被巴黎上诉法院确认了仲裁裁决的效力,See 1978 Revue de L’ Arbitrage. 515; See also Albert Jan, Van Den Berg, Yearbook Commercial Arbitration (1986, Vol.Ⅺ), Kluwer Law and Taxation Publisher, 1986, pp. 128-133.

41.“惠州纬通房产有限公司与惠州市人民政府履约担保纠纷案”,《人民法院案例与评注》,第3卷,借款担保,第52页及以下;也可以参见最高人民法院民事审判第二庭编:《民商审判指导与参考》,2000年第1卷,人民法院出版社2002年版,第250页。

42.以下系该案裁决书原文:“本案债权人纬通公司与保证人惠州市政府在双方签订的《履约确认书》中并未约定仲裁条款。本案系纬通公司起诉惠州市政府的履约担保纠纷,与纬通公司和嘉城公司之间的承包工程合同纠纷系两个不同的民事关系。纬通公司与惠州市政府之间形成的履约担保民事关系不受纬通公司与嘉城公司承包合同中约定的仲裁条款的约束,双方当事人在所签订的《履约确认书》中并未选择仲裁方式解决纠纷。纬通公司的起诉符合《民事诉讼法(1991)》第一百零八条的规定,广东省高级人民法院应当予以受理。广东省高级人民法院以承包工程合同中的仲裁条款明确,从而排除人民法院对履约担保纠纷的管辖权,裁定驳回纬通公司的起诉,依法应予纠正。”肖扬总主编、最高人民法院民事审判第二庭编:《中华人民共和国最高人民法院判案大系》(民商事卷2001年卷),人民法院出版社2003年版,第417~419页。

43.Julian D M Lew, Loukas A Mistelis, Stefan M Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p.99-100.

44.常英、吕豪:《论仲裁协议效力的确定与扩张》,载《仲裁研究》(第三辑),第16页。

45.一般来说,仲裁协议的效力主要表现在三个方面:第一,仲裁协议是当事人双方同意将争议提交仲裁的意思表示;第二,仲裁协议确立了仲裁庭对于案件的管辖权,从而排除了法院管辖;第三,仲裁协议是仲裁员裁量权限的来源。在上述意义上,可以说仲裁协议同时兼具合同(contractual character)和管辖权限(jurisdictional character)的双重性质。See Julian D M Lew, Loukas A Mistelis, Stefan M Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 100.

46.See also Georg von Segesser, Patrick Rohn, No Extension of Arbitration Agreement to Non-signatory Parent Company Based on Letter of Guarantee, Kluwer Arbitration Blog, 14 May 2009.

47.See Bonn,International Commercial Arbitration Law, Texts and Materials,Foundation Press,New York,2001, p. 341-345.

48.参见谭兵主编:《中国仲裁制度研究》,法律出版社1995年版,第177~181页。

49.葛黄斌译订:新加坡《国际仲裁法》,载《新加坡国际仲裁中心仲裁手册》。2006年新加坡《国际仲裁法》华文版曾同时向新加坡共和国律政部和新加坡共和国总检察署备案,经参照总检察署的建议完稿后,于同年5月5日公布。

50.张文彬:《论普通法上的禁止反言原则》,载《荆州师范学院学报》2001年第4期。

51.参见刘顺章:《主合同的仲裁条款能否约束担保人》,载《人民法院报》2005年7月11日,第B03版。